- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

两所国际化学校,两个人名,两段伟大传奇

每一所国际化学校都有一些精彩故事。在中国,许多国际化学校见证了中国波澜壮阔的历史,甚至部分国际化学校的创办离不开传奇人物的影响和参与。透过一些国际化学校的名字,仿佛还能看到那些伟大的身影。而在国内,就有两所国际化学校与香港的两位时代巨擘相关。

01

“世界船王”包玉刚与上海包玉刚实验学校

在香港提起世界船王的称号,恐怕无人不知包玉刚。他曾被美国《财富》和《新闻周刊》两杂志评为“海上的统治者”和“海上之王”。商业巨亨、爱国企业家包玉刚,如何从宁波一个小商人家庭走出,位居世界船王?他与上海包玉刚实验学校又有何联系?

“旱鸭子”也能成为“船王”

与世界许多船王不同,包玉刚既不生于航海国度,也不源自航海世家。1918年,包玉刚生于浙江宁波一个小商人家庭,而这个新生婴儿也断未想到,他在未来将由一艘旧船起家,成为世界赫赫有名的“船王”。

13岁时,包玉刚在上海中兴学堂求学,不久后进入吴淞商船专科学校学习船舶。抗日战争爆发后,包玉刚先后供职于中国工矿银行、上海市银行。1949年,他与父亲前往香港创业。

起初,他们合伙做农产品进出口生意。后来因为中央政府决定实行国家统办土产出口,包玉刚的生意难以为继。那接下来做什么呢?经过一番调查,他发现香港航运优势突出。

香港有天然的深水泊位和众多码头,优越的地理位置和繁华的自由贸易,吸引着世界各地的船只往来。加之他有学习船舶的专业经历,眼光敏锐的包玉刚便毅然锁定了航运事业。

1955年春天,37岁的包玉刚瞄准航运事业发展的高峰期开启了“船王”之路。他去英国伦敦买船,由于缺乏充足的资金而屡遭碰壁。他朝汇丰银行贷款被拒绝,工作人员表示不愿进行巨额风险投资,而且华人能做好航运的少之又少。

最终在日本银行获得贷款筹足了资金,包玉刚返回英国买了一艘已使用27年的旧货船。他如获至宝般将其油漆一新,并取名“金安号”,随后成立环球航运集团,将金安号长租给日本一家船舶公司。

与别人不同,包玉刚旗下的船只以三年、五年至十年等长期合约的方式租给他。这种做法遭到了同行的取笑。因为当时香港和国际船东,大都采用短程或短期租用的经营方式,视航运需求率而定租金,以获得更高的收益。

1956年,苏伊士运河因埃及战争而关闭,航运费用暴涨。仅年底,金安号的盈利便够他买7艘新船。1957年的下半年,航运业萧条,运价暴跌。短期出租的船主每天都要赔本,而包玉刚凭借长期合约稳收租金。

包玉刚行事稳健,注重信誉,将信誉看做“签订在心上的合同”。这些做法也让他获得了回报。在扩大公司发展规模时,他得到了日本航运公司出面担保,获得了汇丰银行的贷款。

利用银行的贷款,他购买或建造船只,以严格的制度将船队打理得井井有条。到七十年代初,包玉刚便成为世界最大的私人船东,并在1978年登顶“世界船王”。

从香港出发,回内地筑梦

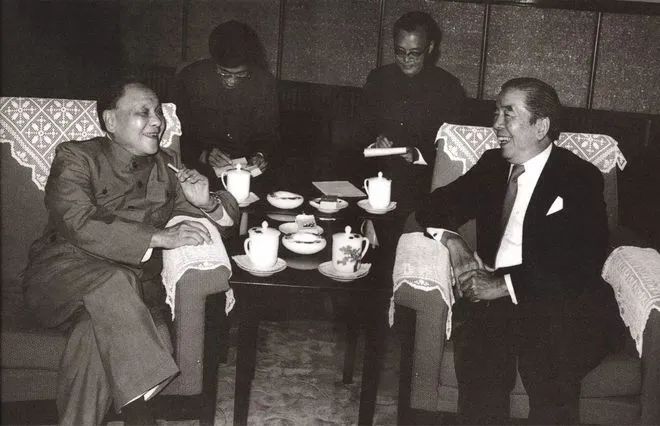

成为了“世界船王”的包玉刚在1949年离开祖国大陆后,他依然对祖国魂牵梦萦。正如他所说的,“我生在中国,长在中国,我的根在中国。”随着中国提出改革开放,1978年深秋离开内地近三十年的包玉刚,又开启一段逐梦之旅。此后十余年中,他在中国改革开放、香港回归,特别是中外教育交流等方面做出了重大贡献。

成为了“世界船王”的包玉刚在1949年离开祖国大陆后,他依然对祖国魂牵梦萦。正如他所说的,“我生在中国,长在中国,我的根在中国。”随着中国提出改革开放,1978年深秋离开内地近三十年的包玉刚,又开启一段逐梦之旅。此后十余年中,他在中国改革开放、香港回归,特别是中外教育交流等方面做出了重大贡献。

包玉刚早年出身于战乱时代,长期在外漂泊奋斗,他目睹了积贫积弱的社会,明白教育的重要性,深谙祖国的发展离不开了解和融入世界的人才。1978年,邓小平与教育部负责人在中南海进行座谈,提到要加大留学生的派遣数量。

包玉刚在知道这消息后,便向教育部提出以父亲的名义捐资100万美元,为中国留学生设立奖学金;1985年10月,他访问了浙江大学再次捐赠100万美元,设立“包兆龙包玉刚中国留学生奖学金”。此外,热衷于教育的包玉刚希望促进中英两国教育的交流以培养具有世界眼光的人才。

1986年6月9日,包玉刚基金会与中英两国政府共同实施“中英友好奖学金计划,仅在1987-1996年间该奖学金便捐助了1,728名留学生赴英学习。

对家乡宁波的教育,包玉刚投入了更高的关注度。在回到故乡时,包玉刚惊讶发现作为香港面积十倍的宁波竟没有一所大学。

他感慨道,“在全国向四化进军、宁波要改变面貌的今天,高等教育那么落后,怎么行呢?”1984年底,他与宁波市政府签订协议,捐资2,000万美元兴办了宁波大学,结束了宁波没有综合大学的历史。

包玉刚对教育的贡献远非如此,而他身体力行的做事作风和精神也影响了包氏家族的后人。他播下的教育种子,潜移默化间激发了后辈们的教育热情。

上海包玉刚实验学校诞生

在上海一所以包玉刚命名的学校,也如“世界船王”包玉刚的名号般响亮。它就是上海包玉刚实验学校,在上海家长教育圈中家喻户晓。这所上海最好的国际化学校之一背后又有哪些精彩故事呢?这里得提及一个人——苏文骏。

“船王”包玉刚的外孙苏文骏,早年接受了英美两国的优质教育。他也未想到教育的种子会在某天萌发,然而这绝非偶然。13岁那年,苏文骏获得伊顿公学“国王”奖学金,入读了英国最好的中学。从伊顿毕业后,他以优异的成绩进入牛津大学。

随后,他到美国斯坦福大学攻读硕士学位,毕业后留在美国工作。令人匪夷所思的是,拥有良好教育背景的苏文骏,竟然放弃了在美国的高薪工作转向了教育。据他称,这与发生在身上的小事有关。

有一年暑期,苏文骏在新加坡机场转机。刚下飞机,他看到一些同行的孩子便直奔商店,其中一个小孩在NIKE专卖店一口气买了三双运动鞋,事后还互相炫耀。这一幕场景让他感触尤深,他开始为国内年轻一代的教育问题和价值观忧虑。

后来,苏文骏同母亲在与伊顿公学前校长Eric Anderson午餐时,谈及此事和中国的一些教育问题。Eric Anderson鼓励他为何不用教育去改变这些现状?而他母亲也心系教育。他斟酌了再三,在母亲的鼓励下决然放弃了在美国的工作。“Why Not!”他认为教育更有意义,能改变和影响更多的人。

2005年,苏文骏回到中国大陆,从南到北考察了许多城市,最后被上海的包容与开放打动。在苏文骏看来,未来的学生要具备全面能力,国际视野和国家情怀,而这也是“船王”包玉刚身上的重要特质。

2007年,为纪念包玉刚和香港回归,包玉刚长女包陪庆、外孙苏文骏以及谭茀芸创办了上海包玉刚实验学校,并将“发展全人教育、传承中华文化、拓展国际视野”作为学校的三大办学使命。

身为国际教育的先行者,上海包玉刚实验学校的新模式,融合了中国教育和国际教育,改变了上海众多家长的教育理念和教育态度。

上海包玉刚实验学校的快乐教育,“学院制”的跨年级教学,引进的国际课程、教学方法等等,让家长们对教育拥有了更宽阔的视野,不仅专注于学生的结果,更专注于学习成长的过程。学校也凭借不断的努力,获得社会、教师、家长、政府的认可。

02

“改革先锋”霍英东与广州市英东中学

他曾说,“如果人生的满分是100分,我要给自己打100多分。”什么样的人生,才无愧于这样的评价?他就是霍英东,前半生推动香港从小渔村蜕变为亚洲的东方之珠;后半生倾注心血推动改革开放,而在晚年他又与一所国际化学校发生了交集。

商业传奇、爱国楷模

1923年5月,霍英东生于香港一条破旧的小船上。他一家靠捕捞和摇船运货为生。7岁时,他的父亲患病去世,两位哥哥出海遇难。即便生活如此艰苦,他依然靠着努力考入香港皇仁书院,并在该校接受了全英式的教育。

1941年因日军入侵香港只得辍学,霍英东先后做过煤烧工、学徒、苦力等工作。在经历打工生涯后,他突然意识到自己并不适合打工,萌发了做生意的念头。

抗战胜利后,政府拍卖战时剩余物资。由于招标书以英文发布,应者寥寥,最终霍英东以1.8万元价格中标,转手赚了2.2万元,赢得人生第一桶金。40年代末,他从事海上驳运业务,开始了他的创业生涯。

1950年,朝鲜战争爆发,美国操纵联合国对中国实施封锁禁运。新中国工业百废待兴,战场又消耗巨大,急需外部物资支持,香港成了封锁线的突破口。霍英东顶着各方压力,冒险用自己的船队将物资运到内地,有几次差点被英军的炮火击中,每次都是死里逃生,而这也将他的命运与祖国紧紧联系起来。

1953年,霍英东迎来自己成为商业巨贾的机遇——地产。这一时期,香港人口剧增,工商业发展,土地和楼市市场需求旺盛。他预料到地产广阔前景,创立了立信置业有限公司,经营房地产业。针对大众的购房需求,霍英东首创“卖楼花”(商品房预售)和分期付款,创新了全球地产模式。

在香港整个五六十年代的地产狂潮中,他凭着非凡的魄力和远大的格局攒下了近2,000万身家,以华商第一人的姿态引领香港地产与建筑行业。

在香港缔造商业帝国的同时,霍英东时刻关注着祖国内地。1964年9月底,他收到新中国成立15周年国庆大典的请柬。尽管国际形势恶劣,他仍勇于赴约。但危机随即而来,霍英东秘赴北京参加国庆庆典的事情被英方查实,当年抗美援朝时支援内地的情况也被翻出,他遭到了港英政府的全面“歧视”,不仅中标的地被收回,新建的大楼要被迫低价卖出,只换回一张欠条。在香港地产的黄金年代,受当局压迫,他激流勇退,似乎在等待完成更重要的事。

敢为人先,成为中国的改革先锋

1978年中国实行改革开放,在大多数外商犹豫观望时,霍英东积极响应号召,敢为人先回到内地投资兴业。这年夏天,霍英东首次回到祖籍地广东番禺。一路满是欣喜,也满是惆怅。他看到了家乡落后,同胞生活贫苦的情形。

不久,他在番禺捐资兴建了温泉宾馆,这也是中国第一个外商投资项目。但他十分清楚,仅靠捐资难以根本改变地区的落后面貌,需以实业带动地方经济的发展。

完成中山温泉宾馆投资后,霍英东便开始筹办投资在大陆的第二项工程。1979年,他与广州市政府携手合作。他投资2亿在广州珠江河畔兴建国内首家五星级酒店——白天鹅宾馆。白天鹅宾馆工程巨大,遇到了包括意识形态、人事制度、财会制度等问题很多。

霍英东一一解决这些问题,白天鹅宾馆建成后人流不断,立马开始盈利。这一成功充分证实了改革开放的正确性,增强了港商来内地投资的信心。

同时霍英东发现,中国内地向世界打开大门不久,百废待兴,作为“立国之本”的教育更是基础薄弱。1983年,他出资10亿港币成立霍英东基金会,不久又出资1亿港币成立霍英东教育基金会,以捐赠的形式推动内地教育、文化等多领域的建设与发展。

霍英东基金会刚成立便把目光聚焦教育,涵盖硬件与软件建设,此后又设立了青年教师基金及青年教师奖,资助和奖励全国高等院校的优秀青年教师。1985年,他捐款100万美元设立出国留学奖学金,鼓励和支持内地学子走出国门,学成之后回国服务.....

在教育上,霍英东花费了大量心血和精力。他相信唯有教育和实干才可兴邦,“中国要成为繁荣富裕、文明的现代化强国,这是各民族人心所向。有心还要有力,‘知识就是力量’,对于知识的增进,人才的成长,教育乃不可缺的基础。”

创办广州市英东中学

及至晚年,霍英东将大量资金和精力转向祖籍广东番禺南沙的建设。他修轮渡、通公路、平耕地,先后投入40多亿元,助力南沙建成了一座滨海花园新城。考虑到随着南沙的发展,会有愈来愈多的外企进驻。同时他希望让家乡学生更广泛地接触西方文化和华侨文化,成长为爱国和具有世界眼光的人。这时筹备一所国际化学校的想法便应运而生。

在2004年,经霍英东亲自选址的广州市英东中学成立,并拟定“爱国、立德、求知、务实”的办学目标。

在霍英东眼里,建好一所国际化学校离不开优秀师资和中外交流的平台。他要求学校应聘请国内外教育精英执教,应与港澳及海外中学互派学子开展异地求学,同时与港澳及海外著名高等学府合作开设大学预科等项目。

在2004年国际教育以及中外合作办学项目尚未蓬勃发展时,霍英东的建议和做法无疑具有开拓性意义。从历史的角度看,他甚至为大湾区国际教育文化协同发展开辟了先河。此后,广州市英东中学与香港皇仁书院、圣保罗男女中学、中华基金中学等多所港澳名校结为“姊妹”学校,促进了粤港澳大湾区的教育和文化交流。

同时,霍英东主张有教无类。他认为即使贫困地区的儿童,也有接受优质教育的权利。因此,他建议基金会吸收接纳贫困山区的学生,根据其实际需要,资助其学习和生活费用。

而在霍氏家族后人看来,广州市英东中学不只是一所学校,更是霍英东精神的传承,以及服务广州、连接世界的教育平台。该校由霍震寰出任董事长,霍启刚出任校监。

如今,广州市英东中学凭借在国际教育领域的多年探索,依托融合性和特色化的课程,双语教育等特点,成为闪耀广州国际教育的一座灯塔,受到广州家长、社会的欢迎。在2021年,广州市英东中学被纳入广州市首批教育国际化窗口学校培育创建单位名单。

霍英东和包玉刚,两位香港巨擘和民族赤子,他们凭借自身的努力、无私奉献,推动了香港发展,并将自己的命运与祖国发展融于一起。而广州市英东中学、上海包玉刚学校,也将他们的名字和精神也铸入学校中,不断开拓中国的新未来。

参考资料:赖继年,《包玉刚与中国的教育》。

在线登记

最新发布

翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1