- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

那个疯狂年代,把人性恶的一面全激发出来了

现在反思,我和李主任没有接触,也谈不上什么阶级仇恨。对我个人来讲,这是人性恶的一种流露,那个疯狂的年代,把人性恶的一面全激发出来了。”刘伯勤说。

上午10点多,刘伯勤如约来到济南市解放路附近的宾馆接受采访。他的头发开始斑白,但尚未年暮。

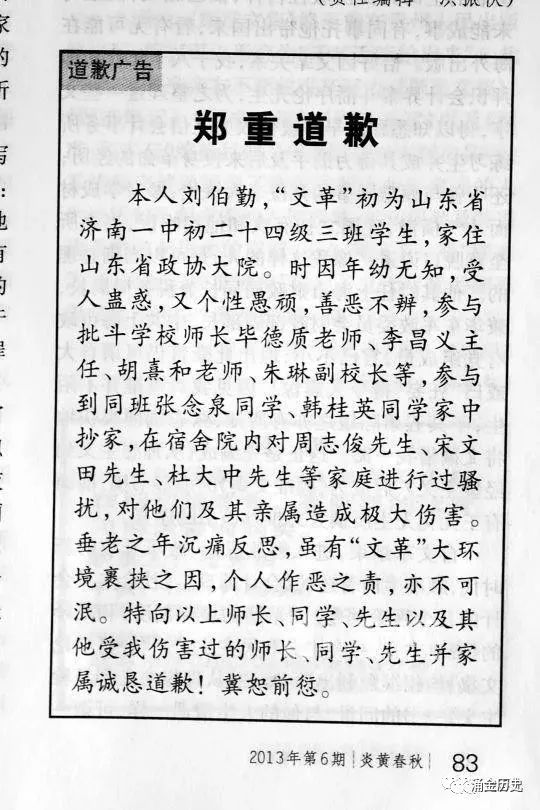

61岁的刘伯勤,退休前任济南市文化局文物处处长。日前,这位当年的红卫兵登在媒体上的道歉广告,引起舆论沸腾,大大出乎他的意料。在广告中,刘伯勤向在“文革”中受到自己批斗、抄家和骚扰的众多师生、邻里道歉。他在广告中说,“垂老之年沉痛反思,虽有‘文革’大环境裹挟之因,个人作恶之责,亦不可泯。”

这是刘伯勤刊发在媒体上的道歉广告

道歉广告受到舆论的广泛赞誉和肯定。同济大学文化批评研究所教授朱大可在微博上评价,“在一个没有忏悔传统的国度,该信可视为人性觉醒的稀有证据。”

在张罗道歉事宜时,刘伯勤承受了巨大的家庭压力。家人告诉他,“你一道歉,人家反而认为你是恶棍了。”道歉广告刊登后,他儿子发E—mail对他说,“广告费很值啊,你现在是名人了。”这句话后面加了括号,里面是一个苦笑的表情。他的同学也打电话、发电邮来询问。有的同学说,“你捣鼓这个干吗?”

时光流逝改变着人们对历史的评价。对刘伯勤而言,数十年的“文革”反思缠绕成了折磨他的心结。“这是压在我心里多年的一块石头。”刘伯勤说。

一切源于那个混乱的年代。

“文革”到来时,刘伯勤14岁,在济南一中初一(3)班就读。

1966年6月7日,济南全市各中等学校陆续向学生作“文化大革命”动员报告,开始停课开展运动。一天,学校还没有放假。刘伯勤所属的班级那周是劳动时间。刘伯勤正劳动时,班主任许俊源走到他面前对他讲,“明天不用劳动,要搞文化革命了。”当时顽皮的他听了非常激动,也很高兴,还问,“以后永远不上课了吗?”许俊源顿了一顿,很沉重地说“不上了”。

刘伯勤后来想起这事非常伤感。

上初中后,刘伯勤比较调皮,有点叛逆,经常和老师作对。一次,教代数的许俊源在课堂上提问,刘伯勤一反常规地举手了。许俊源很惊讶。没想到刘伯勤问,“你昨天为什么跑到我家告状去?”同学们听了都有点惊愕。期中考试时,许俊源给了刘伯勤代数科目59分。他就认为班主任和他过不去。“他给我59分,对我触动很大。”刘伯勤回忆。

刘伯勤所在班级1968年12月拍摄的毕业照。图中最后一排右三为刘伯勤、右六是张念泉;前二排左二为鲍德昌、左四为班主任许俊源;前四排右五为曹广滨,左二为李刚。

批斗:我就让他和其他人一块唱《牛鬼蛇神之歌》。现在想,这是糟蹋人

1966年6月1日,《济南晚报》转载人民日报社论《横扫一切牛鬼蛇神》。此后,大中学校学生要求揪斗本单位的“牛鬼蛇神”和“黑帮”。“牛鬼蛇神”即教师,“黑帮”即党政干部。

刘伯勤就读的济南一中党支部最先抛出6个“牛鬼蛇神”,其中有教导主任李昌义、教高年级的老师毕德质等人。

“我曾经打过李主任一巴掌。”在停顿了约10秒钟后,刘伯勤继续他的讲述。他在“文革”初属于有资格批斗别人的“红五类”。

一天,在批斗中,李昌义等被打成“牛鬼蛇神”的老师从办公室排着队出来,沿着前面的台阶弯腰低头走下。台阶两边站着参加批斗的学生,在他们走下去时轮流用手打,并用言语侮辱。

刘伯勤当时个子矮,站在一个较高的地方。李昌义头谢顶,成天戴帽子,但是在批斗时不让戴了。当李昌义经过他时,刘伯勤在他头上打了一巴掌,之后还朝李昌义啐口水。“当时打人是想‘尝尝滋味’。现在反思,我和李主任没有接触,也谈不上什么阶级仇恨。对我个人来讲,这是人性恶的一种流露,那个疯狂的年代,把人性恶的一面全激发出来了。”刘伯勤说。

“我是牛鬼蛇神,我是人民的罪人。我该死,我有罪,我该死,我有罪。人民该把我砸烂砸碎,砸烂砸碎。”在提起老师毕德质时,刘伯勤在房间里唱了一遍“文革”流行的《牛鬼蛇神之歌》。

“文革”时,他们搞恶作剧时唱这首歌玩。当年,他曾逼迫毕德质唱《牛鬼蛇神之歌》。在批斗中,被打成“牛鬼蛇神”的毕德质,任何“革命师生”让他干嘛就得干嘛。当时学校流传《牛鬼蛇神之歌》是毕德质作词。“他作词,就冲着他来。我就让他和其他人一块唱《牛鬼蛇神之歌》。现在想,这是糟蹋人。”刘伯勤说。

对另一位老师胡熹和的批斗则极尽荒诞。胡熹和给他们初一教图画课,当时已经约60岁了。大约在1966年9月,学校“革命师生”说胡熹和的画是“大毒草”,是“黑画”。“胡老师画的画大多属于漫画。

漫画线条比较简单,形象比较夸张,大多用横、竖、斜的线条画出来的,一笔一画,这些笔画容易被看成字。”刘伯勤说。

学校让全校学生在胡熹和的画里找反动标语。学生说线条像什么字,就是什么字。在一幅画里,刘伯勤最多“找出”36条反动标语。

当斗争对象扩展到当权派时,时任济南一中副校长朱琳也被作为“牛鬼蛇神”抛出来了。“把她抛出来是领导为了保自己。”刘伯勤说。刘伯勤的同学鲍德昌回忆,批斗朱琳时,让她胸前挂着两只鞋,污蔑为“破鞋”。还让她戴着一个纸糊的高帽子,帽子上写着“反革命修正主义分子朱琳”,在名字上还画着一个大红叉。

1967年春天。有次济南一中组织师生在城南千佛山脚下的果园拔草,朱琳也参加劳动了。在劳动现场,刘伯勤和另一个同学上前找朱琳的茬,说她反动,双方发生了冲突。当时朱琳说,“你们是学生,还年轻,懂了再说吧。”刘伯勤回忆,“我们理屈词穷,就说她不老实。现在想来,这不是批斗的场合,而且批斗朱琳副校长已经到末期了,完全可以不找她茬。无谓找茬,伤害老师。”

抄家:那个同学把毛主席像拿出来时,在后面发现32张蒋介石的相片。随后一切都改变了

1966年8月18日后,山东省大中学校成立红卫兵组织。至10月底,在101处各类中等学校中已建立红卫兵组织475个,有红卫兵26286人,占师生总数的39.1%。

8月23日,恶魔释放了。

济南红卫兵走上街头破四旧,还抓人、揪斗、抄家。“抄家是抄反动罪证,还有家里‘不该有的’(东西)。”刘伯勤说。《山东省志》记载,至1966年10月13日,济南被抄家20075户,占全市总户数的13.11%,其中有7400户、22197人被赶往农村。

同学鲍德昌评价“文革”中的刘伯勤,“他在学生浪潮当中随波逐流,但是他不坏,也不玩阴的。”

刘伯勤的两个同班同学张念泉和韩桂英家被抄。两次抄家他都参加了。

一天,他随着一二十个人去了张念泉家。张念泉“文革”前和刘伯勤关系很好,在“文革”“中是“黑五类”,当天在家。“去抄家的时候,我当时心里很尴尬。”刘伯勤回忆。同学过来抄家,张念泉不敢反抗,还得配合、表态。抄家的红卫兵询问:桌子底下藏没藏枪?有没有电台?张念泉说没有。他得帮着打开看。

“当时报纸上说,阶级敌人,藏得很深。他家是平房,我们就拿棍子敲地(听声音),硬说地下有洞。”刘伯勤回忆。张念泉家堂屋正中有一张八仙桌,两边各摆一张椅子。红卫兵怀疑地下埋了枪、电台,就在他家桌子下面挖,一直挖了半米深。他们当时小,没有劲了,但不确定底下有没有东西,就不了了之。

同学鲍德昌当年是“黑五类”。谈及疯狂的年代,他说,“电影里反映的,绝对不如现实的。那时我整天在家里,以泪洗面,也不让串连。一说上学就头皮发麻,怕被同学斗。”同学曹广滨当年也被看作“黑五类”。曹广滨评价当年学校的氛围是“气氛很恐怖,人人自危”。

另一位被抄家的是女同学韩桂英。解放前,她父亲是济南明湖照相馆经理,当时照相馆顶多雇佣几个职工。“文革”中她家被说成是资本家家庭。

抄家时韩桂英不在。当天红卫兵没有抄出什么东西。就要结束时,有一个同学手里拿着东西,不小心碰到了挂在堂屋中间的毛主席相框。相框被碰得掉到地上摔碎了。“那个同学当时还有点惶恐。

户主再反革命,你也不能把毛主席像砸了啊。”刘伯勤描述。在那个时代,毛像、毛选形同圣物。

相框的玻璃碎了,散了。那个同学把毛主席像的相纸拿出来的时候,在后面发现了32张蒋介石的相片。随后一切都改变了。

32张蒋介石的相片,有穿军装的,有穿便服的。由于反动的东西不能扩散,领头的红卫兵很快将这批照片收起来了。“无意当中坐实了,韩桂英家成反革命了,罪大了。”

发现蒋介石照片后,刘伯勤就顺着这个思路看别的镜框后面有没有东西。看到墙上挂的一个韩桂英奶奶的相框,他一下子将之拨拉下来摔碎了。在相框相片后面,一共发现200元现金,最大面额的是10元。这在当时是一笔巨款,被没收、抄走了。

抓住了反革命“现行”行为后,韩桂英家不能辩护。当时韩桂英母亲在家,有人扇她耳光。韩桂英家门口有一口井,抄家的红卫兵临走时还询问:这里面有没有枪?有没有电台?韩桂英家说没有。红卫兵不相信,就捞,拿东西往井里扒拉了一阵,什么也没有发现才走了。

抄走的200元钱,成了刘伯勤多年的心病,“200块是什么概念?那时候一个月工资三四十元,大多数家庭都是现在说的‘月光族’,没到发工资的时候就没钱了。200块相当于五个月的纯工资。那时候一辆自行车一百五六十块,一个月存3块、5块,要存几年才能买得起。200块可能是韩桂英家一辈子的积蓄,就这样被没收了。毕生的积蓄被全部剥夺,这算什么?现在来看,就算藏蒋介石照片,按《刑法》来看,这算什么罪?”

被抄家后,韩桂英再也没有去过学校,因为去学校她抬不起头。她也没有出现在班级的毕业照当中。刘伯勤再也没有见过她,“五六年前我一直打听她,想给她当面道歉,却听说她去世了。”

恶作剧:

将小鞭炮点燃,用弹弓将之射到屋内。在里面睡觉的人受到巨大惊吓

“文革”时刘伯勤家住山东省政协大院。大院内有几位民主人士:周志俊、宋文田和杜大中。这3人都出现在了刘伯勤的道歉广告中。谈到当年对3人做的错事,刘伯勤充满忏悔之意。

周志俊家被抄后,玻璃破了,窗户上糊了报纸。有几次,刘伯勤他们半夜起来,用冰棍的竹棍劈开一点,夹着小鞭炮。之后将周志俊家窗户的纸弄开一个孔,将小鞭炮点燃,用弹弓将之射到屋内。在里面睡觉的人受到了巨大的惊吓。

恶作剧同样发生在宋文田家。刘伯勤与另一人半夜到宋文田家外面,脸贴到玻璃上,然后敲玻璃。里面的人一开灯,顺着声音一看会吓一跳。

1967年,刘伯勤与人还捉弄了杜大中家。在半夜里,他们将杜大中家厨房的盐、油、醋等调料全倒在一起,让他们没法用。

反思:后来我也变成“黑五类”了,你还造人家的反,结果你家也被抄了

刘伯勤的反思在“文革”中期就已出现。

1966年9月,济南大中专和中学学生到全国各地串连,串连热潮持续了7个月之久。1966年11月,身为红卫兵的刘伯勤也上北京串联去了。但当他回到老家山东省政协大院的时候,让他震惊的事发生了:全院子贴满了打倒他父亲的大字报、标语等。他父亲被说成“有历史问题”,“是叛徒”,受到不公正对待。后于1979年平反。

“‘文革’初,我的心态是‘我们是党内,你们是敌对势力’,潜意识中优越的心态在作祟。后来我也变成‘黑五类’了,心态变化很大,内心受冲击很大。你还造人家的反,结果你家也被抄了。慢慢地开始反思了。”

“文革”中刘伯勤曾下乡,回来后在铁路上干了装卸工、调车组、食堂采购3个工种,一待8年。

1972年,开始兴考试了。刘伯勤当时想通过上大学改变命运,于是重新学习,在铁路系统自学。那时他开始请教老师并得到了帮助。“‘文革’当中对老师有些不恭敬的地方,私下里道歉了。”这是刘伯勤道歉的开始。

后来他发愤读书,于1978年参加高考,考上了山东大学历史系考古专业。

上世纪90年代,杜大中的夫人到刘伯勤母亲那里,他当时很隐晦地向她道歉了。

心结:

在任何社会里,做这些事都是不对的。不对的事,就应该道歉

在同班同学李刚看来,刘伯勤“有拗劲,爱较真,辩论时非要分出个一二三”。刘伯勤将自己“文革”中做的事称为“属于小恶”。

刘伯勤产生登广告道歉的想法有四五年了。几年前他就想,当年伤害过的有些人去世了,登广告可以给人家后人有个交代,通过这种办法把该做的做了。但当时他有顾虑,因为和他一块做那些事的还有其他人。“我道歉了,他没有道歉,他怎么想?我又不能替他道歉。客观上不能给别人形成压力”。“现在和我一起干这事的人不在了。”

早在20年前,刘伯勤的班级每年至少举行一次同学聚会,但刘伯勤一共只去了两次。同学曹广滨说,“他不好意思去,当年的事情到现在一直是他的思想压力。”同样不愿意参加聚会的还有被抄家的张念泉。同学鲍德昌曾劝张念泉,“别计较过去的事情了。都什么年代了,还记得这些事情呢?”张念泉当时回答,“不想见面,也不愿伤和气。”

5年前,刘伯勤找到了张念泉,把他请出来一块吃了个饭,坐了两三个小时。但这次见面,两个人谈“文革”的时间并不多。刘伯勤当面给张念泉道歉。张念泉说:“我们那时候年龄小,是孩子。那时候大环境不都这样吗?”“包括老师、其他人,所有我道过歉的人都这么讲。但这是人家的宽宏大量。”刘伯勤说。

今年农历正月初三,在济南东二环的一个酒店,有十几个老同学参加了同学聚会。刘伯勤少有地参加了。

一见当年的“黑五类”同学鲍德昌,刘伯勤就说,“我见了你不好意思。”

鲍德昌说,“这么多年了第一次见,有什么不好意思!你这么些年不来,咱们的人见一次少一次了。”

刘伯勤随后的话让鲍德昌震惊。他说,“说句良心话,我觉得咱们班的张念泉、韩桂英等,我对不起他们。我真想见见他们,给他们道歉。”

听到刘伯勤的话,鲍德昌觉得自己眼眶湿润了。他说,“伯勤,你怎么这么说呢?咱们能活着见了就很好了。当时都是十几岁的孩子,就是恶作剧,正好赶上这么个风潮。”在场的人也都劝刘伯勤,

“伯勤你别这样,这么多年的事了,谁把它当回事呢?”

“但这不等于每个人心里觉得‘文革’这个事就可以一笔勾销。”刘伯勤后来说。

“这个同学有这种思维和意识,他还记得这个事,想给人道歉,我觉得很感动,心里很热火,是一种安慰,像找了平衡似的。”鲍德昌告诉南都记者。

随着这次聚会道歉而来的就是刘伯勤的道歉广告。

刘伯勤评价这次广告道歉,“不光是‘文革’,在任何社会里,做这些事都是不对的。不对的事,就应该道歉。通过这次道歉,我觉得心结算是基本解开了。这个解开,不是说人家原谅我了。是我应该给你说,但没有机会给你说的,现在我说了,让你看到了。从这个角度上说解开了。”

道歉广告上提到的人,只有张念泉还在世,但刘伯勤目前无法联系到他。其他人则没有机会当面道歉了。

今年4月13日,刘伯勤偶然登录一家媒体网站,看到有“读者留言”栏目,就询问做不做道歉广告业务。后来几经沟通,最后在这家媒体登载了那则道歉广告。在这家媒体网站“读者留言”栏目,刘伯勤留言称,“本人‘文革’时年幼无知,受人蛊惑,伤害了一些人,这些年来已当面向其中部分当事人道了歉,也获得他们谅解。但还有一些先生因年久无法联系(有些甚至已经过世),愿意在贵刊登广告向他们及其家属道歉,以赎前愆,不知贵刊能否成全?”

他用的网名叫“心病”。

【参考资料】

《济南市志》(中华书局1997年版)、《山东省志》(山东人民出版社2011年版)、《山东通史》(人民出版社2010年版)、《中国共产党历史》(中共党史出版社2011年版)、山东省省情资料库

“通过这次道歉,我觉得心结算是基本解开了。这个解开,不是说人家原谅我了。是我应该给你说,但没有机会给你说的,现在我说了,让你看到了。从这个角度上说解开了。”——刘伯勤

早鸟钜惠!翰林2025暑期班课上线

最新发布

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1