- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

教育创新最高奖得主张轶超:我们欠孩子挣脱命运摆布的教育 | 特别活动招募

昨晚,“爸爸真棒”的专栏作者,上海久牵服务社创始人、同时在上海平和学校任教的张轶超老师,荣获了2017年“全人教育奖”,这是国内目前最有分量的教育创新大奖。相信每位读过“爸爸真棒”对张老师的采访(点击可阅读)的人,都会觉得这个奖是实至名归,十几年来张老师正是在以“全人教育”理念对待每一个学生,那些因“久牵”而获得实现自我的机会、甚至被世界名校录取的农村孩子们,就是最好的证明。

上周,就先天基因和后天教育哪个更重要,王立铭教授和魏阳教授,在“爸爸真棒”公号进行了一场非常有意义的讨论。今天,同时为国际化学校孩子和流动儿童讲授“批判性思维”的张轶超老师则认为:决定个体的是教育而不是基因,家长对孩子的教育焦虑再合理不过—投入教育的每一分钱或努力,都可能会决定孩子未来的地位和成就,而现在则到了“教育创新”迫在眉睫的时代。

几千年前,当人类发明出“教育”这一事物来进行文化意义上的传承之际,人便彻底摆脱了依赖基因来实现物种延续和进化这一自然途径了。在基因角度上,我们与几万年前的智人几乎没有什么区别,但我相信,没有哪位读者会认为自己与某个原始人拥有共同的三观吧。

基因诚然还是在不断的经由男女结合获得繁衍和发展,但在可以预见到的未来,它最终会成为人类改造自身的一种工具,在实验室中,在试管中,被纳米级的机械所切割,重组,按照人的文化喜好被构建,然后孕育为新的生命。但那已经不再是自然意义下的生命了,而是文化意义上的人。

当然,人类社会并不需要等待到未来的那个日子,事实上,我们早就在用“教育”这一事物来塑造文化意义上的“人”了。并且,毫不夸张的说,正是“教育”技术在决定个体,而非基因。

“

“

家长对孩子的教育焦虑再合理不过:投入教育的每一分钱或努力,都可能会决定孩子未来的地位和成就。

”

黑格尔曾经嘲笑唯物论者,说即便是一只猴子也知道将面前的桃子给吃掉,物质注定是在意识面前被利用和改造的对象。同样的道理,对于那些认为基因决定了个体的人们,只需要让他们回到4000年前,思考下:为何基因各不相同的奴隶们,却甘心接受同样的命运?便会意识到基因的局限之处。

在《人类简史》的作者尤瓦尔看来,所谓文化不过就是人类用想象构建了一个虚幻的共同体。奴隶社会也好,民主社会也好,抑或从未实现过的共产主义社会,归根结底都是人类的想象之物,但只要大家都相信,就可以发挥出巨大的作用,比如成为一个强大的帝国,一个伟大的共和国,或者别的什么很厉害的共同体。

而教育,其一开始的功能就是为了传承文化。简单来说,就是让小孩子去相信大人们想像出来的事物。

所以,《汉谟拉比法典》是要教育人们相信神明以及神明保佑下的汉谟拉比所颁布的这一法典的神圣性,《四书》则是要教育人们相信儒学以及儒学所构建出来的伦理道德体系的至高无上性。

毫无疑问,教育也有传承知识技能的功能,尤其是涉及到数学、自然科学方面。但更为核心的功能依然是文化传承。所以即便伟大如莎士比亚,黑格尔,他们都歧视女性,而到了二十一世纪的今天,坐在电视机前看着《欢乐颂2》的普通上海人都会觉得贞操观是对女性的侮辱。

而以上这些意义重大的文化传承,都与基因无关,教育才是文化传承的主宰。

所以,今天的爸爸妈妈们对子女的教育忧心忡忡是再合理不过的了——他们或自觉或不自觉的意识到,投入到教育上的每一分钱或努力都可能会决定自己孩子未来的社会地位和个人成就。

人本质上并非基因构成,而是文化塑造的。

“我是谁”?对于这个问题的解答,社会是最有权威的,因为从一个人降生开始(甚至在子宫里的时候),社会就已经在孜孜不倦的进行教育(或胎教)了。

教育令人相信什么是好的,什么是坏的,什么是值得追求的,什么是应当鄙夷的,只有在获得这些观念之后,也只有在这些观念的左右之下,我们才会去运用基因所给予的能力。

因此,“世事洞明皆学问,人情练达是文章”,教育使人认知当下社会的常理常情,从而也令个体符合当下社会的需求。而这也是父母们所期望自己孩子获得的素质。这样的教育实际上发展了大概四千年,即便是今天的公立教育,其核心依然是让孩子相信这个社会希望他相信的东西。

“

中产父母应该努力去建立这种想象:每个人都是独一无二的,都有独特的价值。

”

想象一个生活在明代的普通商人家庭,期望能够保有当前的财富同时,进一步提升自己的社会地位,那么:

投资教育,自然是最合理的选择。

尽管这个家庭的孩子可能才智平平,各方面都不怎么出众,但是毕竟在那个年代,不是所有家庭的孩子都上得起私塾,或者请得起家教的。即便是一个资质中等的孩子,只要有幸接受正规教育,也完全可能成为举人。

如果这个家庭还比较尊师重教,对礼仪十分看重,还顺带喜欢琴棋书画这些,从小教育孩子“万般皆下品,惟有读书高”的话,那么这个成才概率就更大了。

再不济,还有买官一途呢。

这是假如你生活在明代的教育之道,很简单,也会很有效。

可是,生活在21世纪的中国又该如何教育孩子呢?

与500年前相比,今天的教育最大的变化在于,单一的文化环境变成了多元的文化环境。是的,即便是在讲究一元,强调核心的中国,你依然面临着多元的文化环境。

尤其是,当财富越多的时候,你所能选择的文化环境就越丰富。那么,作为经济上还算是宽裕的父母,又该如何让教育最大限度的为孩子保驾护航,使自己的孩子能够取得成功呢?

首先你得让孩子相信,自己能够成功。

当下的学校教育最大的问题在于,它本质上是在通过考试进行社会分层。鉴于每个孩子的智力上的差异,鉴于每个孩子的成长速度差异,这些更大程度上来自于基因的东西——你暂时无法控制这些,你的孩子很可能就是成绩中等的人。

-

假设没有其他教育途径,那么很不幸的,你的孩子从小学开始,一直到高中,整个12年的教育,其实都会不断向他强调一个信息:你是个资质一般的人。

-

假设你的孩子恰好还比较调皮,那么这12年的讯息又加了一条:你是个缺乏自制力的人。

-

这两条讯息又会导出这样一个结论:因为你不是优秀的人,所以你不会成功。

这个很要命(尽管这是社会分层必要的心理暗示),假如让这种外界讯息真的成为了你孩子的自我认知之后,那基本上你的孩子也就没希望在未来出人头地了。

所以,作为父母,为了避免这一结果,就必须给孩子树立另外一种观念(或曰想象):

每个人都是独一无二的,每个人都应当有独特的价值。

教育,就是帮助个体发现这种价值并且实现之。

处于社会中下层的父母很难帮助孩子建立这种想象,因为他们自身的社会地位就是一个最大的反证。这也是为何贫困家庭的孩子越来越难变得出色的原因。但是中产阶级的父母却可以,也应该努力去建立这种想象。

不能指望现在的公立教育来建立,所以就只能指望自己了。最简单的方法就是送孩子去国际学校,为什么呢?因为一般好的国际学校,都会基于“个体价值实现”的教育理念来进行教育。这种教育短期来看未必能够让你的孩子在数理化中崭露头角,但从长远看,却是能够最大限度的满足每个孩子需求的教育。

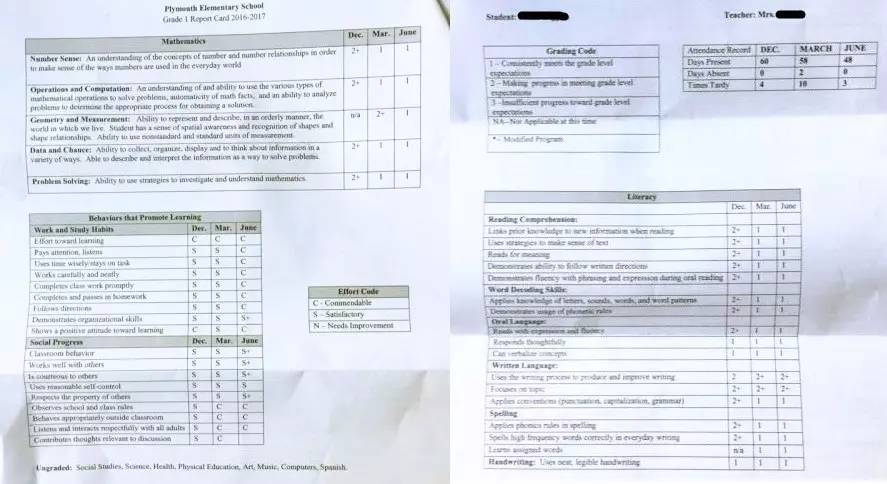

把上海一年级学生的成绩单和下面这份美国一年级孩子的成绩单对比,就可以一目了然:

▲美国一年级孩子的成绩报告单。

▲美国一年级孩子的成绩报告单。

-

上海学生的成绩单还是很重视科目成绩的。有了这个成绩,当然家长会在意排名,孩子也会在意自己的名次。如果你的孩子智商不错,那当然最好。但一家欢喜两家满意七家愁,排名在前的永远是少数。

-

美国孩子的报告单上,却没有分数,只有能力评价,告诉家长和孩子你的能力是达到什么程度。因为这个能力评价太详细,太多元化,同时又只有三个档次,所以导致根本不可能进行排名,你也压根不会往这方面去想。于是家长和孩子的关注焦点自然会转移到自身,转移到如何更好的发挥自己的优点和弥补自己的不足。

因此,要帮助自己的孩子建立起自信来,你就要让他进入到一个强调多元发展和个体价值的教育环境中。

“

“

如果你没钱送成绩平平的孩子去国际学校,那就让他去玩王者荣耀吧——这不是开玩笑。

”

可是并非每个家庭都有经济能力送自己的孩子去国际学校的,而大多数孩子的成绩又恰好是平平甚至是中下,在这种情况下,究竟该怎么去帮助自己的孩子呢?

让孩子去玩王者荣耀吧!

这不是开玩笑。想象一下:

如果你连续12年在一个单位里,每次业绩考评都是中评甚至差评,领导不看重你,同事不认可你,但还不能换岗位,更不许你跳槽!

你愿意干吗?

我想没有人愿意吧。可是那些成绩中下的孩子所面临的境遇就是这样的啊!

每个人都渴望得到认可,所以对于差生们而言,他们既然在成绩上无法得到老师同学认可,自然会去寻找别的途径。比如学抽烟喝酒装酷,比如试图扮演古惑仔,比如学大人浓妆艳抹……毕竟,总要找一条出路,人不能陷在一种自己是一无用处的泥沼之中。

玩游戏,玩王者荣耀其实也不外乎如此。假使你的孩子在成绩上或者其他兴趣爱好上可以获得认可和成就感,那么他何必要浪费时间到他未必擅长的游戏上呢?

明了这点,再去看待王者荣耀,至少,它提供了孩子们一种获得认可和成就感的途径,尽管大人们并不喜欢,但好歹有一条途径总比没有好。一个完全得不到认可的孩子会走向哪里呢?肯定不是荣耀,只能是毁灭吧。

当然,只能提供王者荣耀来满足孩子们的心理需求的社会是可悲的。应当有更多的途径。这个途径学校教育提供不了,所以需要民间社会的教育创新。

1000多年前,当隋唐用科举制度来替代察举制度时,其教育意义在于将王朝认可的思想文化系统扩张到更广泛的普罗大众中去,并拣选其中的优秀人才为己所用。当下的教育在这个意义上并未超越千年前的王朝统治者,尽管它所试图传承的文化想象与1000年前迥然不同,但其本质却还是高高在上的统治术的一环。

从理念上来说,我们都会承认教育应当是让个体发现自我,实现自我。但到目前为止,我们离这一理念的具体实现依然遥远。

那么现在,创新的时机是否已经来临了呢?

至少在我看来,答案为“是的”。

教育的三个要素,内容,环境和评价,如今是由学科知识,学校和考试成绩来构建的。而这三者,完全可以被网络取代。

目前,虽然网络做到的仅仅是实现内容的数字化,但很快,另外两个要素也会被取代,而且取而代之的必然是开放性和互动性更强的虚拟校园,多元化的评估指标和个性化的评估方式。

所以继基因之后,学校、家庭也将不再是能够左右孩子未来的关键因素,只有个人,才能成为他自己命运的主人。

早鸟钜惠!翰林2025暑期班课上线

最新发布

© 2025. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1