- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

家长在选择国际学校需要认清的方面

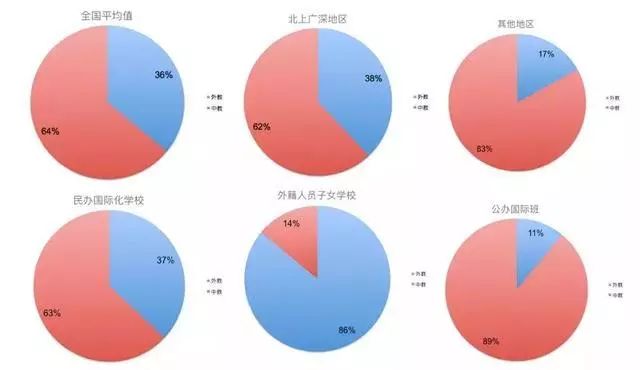

01、外教比例高≠教学质量好

中外教师的比例是家长看学校时会特别关注的, 但是家长从网上看的信息很多都是不准的,因为国际学校的教师流动性是较强的,即使家长得到了国际学校的数据,也不一定是即时数据。

各地区、各类学校分一下,能集中在某所国际学校的外教其实并不会太多。有的学校为了提高外教比例,便于展示数据并提高招生量,会把学校的名誉、顾问外教(在国外或常年不在校)也计算在内。

很多家长在乎外教比例是因为希望孩子的英语获得“沉浸式教育”的提高,但是在外教仍然是有“国籍”区分的,英语国家就包括了英国、美国以及澳大利亚等等国家,不同地区的口音也各不相同,因此在对于学生英语能力的帮助上,外教的参考意义并没有太大。

02、高昂学费≠一劳永逸

每次家长在咨询学校时,都会关心学费的收费情况。这里请刚接触国际学校不久的家长注意,在学费之余,国际学校是否还有很多“隐性收入”,比如学校组织的游学活动、夏校活动等等。

如果要算孩子的全年费用支出,请把各项隐性收费也算上。按我的经验估计,一般真实的费用支出大概是双倍的学费。所以大家以费用为参考标准,建议大家不要仅仅考虑学费,还要将孩子之后的游学、补课、考试的费用算进预算,来考虑自己的承受范围。

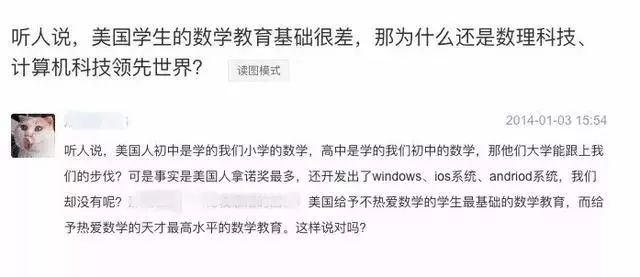

03、国际课程≠理科容易

在考国际学校时,很多家长都说不担心孩子的理科成绩,因为在中国家长的心里,中国学生的理科基础是可以“傲视群雄”的。

其实在中小学阶段,的确是中国世界领先。但造成这个结果的并不是国外理科不行,而是教学的理念不同。国内孩子从小开始刷题、记忆公式,因此基础扎实;国外孩子从小发散思维、培养创造力、发掘自己的兴趣,所以思维灵活。

你会发现,在中小学阶段落后的国外学生,很多都会在高中、大学迎来自己的爆发期,原因就在于此。因为外国学生往往在十八岁之前都明确了自己的兴趣,有了人生发展的方向,而此时的中国学生还沉浸在标准化试卷的刻板学习模式中,对兴趣缺乏探索的过程,习惯了学校老师和家长的包办模式。

所以不要认为进入国际学校后,孩子在学习数理化的过程中仅仅需要克服语言困难,他们更需要学习的是那种创造性的学习思维,因此想要在本科去很好大学的学生,在国际学校学习的难度并不比同等年龄的公立学校学生小。

04、毕业率高=学校优秀

毕业率的高低是家长择校时评判学校好坏的标准之一,但是国际学校的毕业率并不能代表学校的教学水平。

国际学校招生数量少一定程度上也是因为可以保证毕业率。筛选学生的时候,择优录取的都是大概率能申请到海外名校的孩子,所以毕业率通常能得到保障。

与此同时,国外学校与国内学校一样,分三六九等。因此家长在择校的时候,需要问清楚,所谓的百分百毕业率,究竟能把孩子送进TOP多少的学校。比较有竞争力的学校,会放出自己TOP30或TOP50学校的录取率供家长参考。

05、有学生去了G5或藤校≠录取率高

办学成绩优异是家长择校时经常会听到的词,而优异的标准也趋于雷同:优秀毕业生。

对比“学生100%毕业率”、“50%毕业生进入TOP10院校”甚至“学校有学生进入了剑桥、哈佛大学”,这些宣传语对家长来讲诱惑力是递增的。这就是优秀率带来的影响,也是众多国际学校努力的方向。这些录取的案例需要了解学生的具体情况是否具有参考依据。

所以如果家长发现哪所学校突然某年毕业成绩特别好,有可能就是这种情况,因此,家长在择校的时候,可以向学校询问三至五年的录取率表单,来用作参考。

06、建校时间久≠实力强

很多行业都是存活越久越有经验、实力越强,但是国际学校却不一定如此。

有很长教育办学经验的学校固然不差,但是这些学校的生源一般趋于稳定,也难以做出突破。所以很多老牌名校的校长会选择去到新学校,这在国际教育圈也是很常见的。

所以有些新学校虽然建校时间短,却能凭借不凡的师资力量在强者林立的环境里站住脚。这些学校我建议家长去接触了解一下,可以着重了解一下新学校的校长、师资团队。

07、活动越多≠背景提升强

中国的学生和家长有个惯性思维,认为标准化考试分数越高越好,因而往往会忽略课外活动经历的重要性,选择国际学校的家长们需要关注和了解国际学校提供的课外活动情况,以及这些活动是否符合孩子的兴趣爱好。

孩子参加课外活动的比例在他填写留学申请的时候,的确是重要的考核标准之一,但是却不是越多越好。招生官并不指望学生在每个方面都成为非常精通的专家,学生们只需要在某些方面比较精通,符合个人特质,展现出个人思想,而在其它方面有些涉猎即可。

所以我希望每一位参加社会活动、社团活动的孩子,要搞清楚自己参加的目的,以及自己在活动过程中展现的价值以及成长感悟,这些在大学的招生官眼中比单纯的经历更重要。

08、班干部≠领导力

很多家长认为,证明孩子有领导力的方式就是让孩子成为班干部。其实在招生官眼里,还有很多其他方法来证明学生的领导力。

比如可以独自完成一个研究性的Project;用所学的coding知识做一款APP模型;亦或者用自己的号召力为某次活动筹募资金等等。这些都是证明Leadership的事例,名校不只青睐于班干部。

09、推荐信≠提高录取率

不知道各位家长有没有遇到过学校用校长、名人推荐信做条件,吸引孩子入读的情况。

其实一封带有业界大牛签名的推荐信并没有你想象中那么牛,它的含金量可能还不如一位了解孩子的普通老师所写的推荐信。因为对名校招生官来说,早已经看过了成千上万的推荐信,哪些是千篇一律的程序化作业,哪些是真正了解学生的人所撰写的,他们一眼就能分辨。

学校通过所谓“校长推荐信”的方式来吸引择校,这对孩子的留学之路也许并没有真正的助益作用,因此并不需要家长过于看重。

择校几多坑,坑坑欲断魂。如果你想规避择校可能遇到的大坑,那就尽量全面地收集学校信息进行分析,只有在择校前做足功课,才能为孩子选择一所真正适合的、性价比高的学校!

在线登记

最新发布

翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1