- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

史上最大招生丑闻的背后:美国孩子升学也是压力山大

想要或吹或黑美国的补习文化前,不得不先提到最近的一桩丑闻:美国司法部于3月12日宣布起诉50名社会精英人士,理由是这些人参与了一项全国性的作弊行动,为孩子在标准化考试中蒙混过关,编写虚假简历。具体的情节夸张到了连好莱坞都不敢编的程度。比方说,在《绝望主妇》中扮演Lynette的演员Felicity Huffman(下图右二)花了1.5万美元,帮助她的女儿索菲娅(下图右一)在SAT考试中舞弊,结果考出了1420的高分,比前一年的成绩整整多出了400分。Huffman现已投案自首。(题外话,有多少人跟我一样,才知道Huffman和《无耻之徒》里演老爸的William H. Macy是两口子?)

还有更夸张的:另一位女演员Lori Loughlin为了让女儿Olivia Jade(下图)申请南加州大学,将女儿的头直接PS到了其他赛艇队运动员的身子上——好了,她就这样成为了资深赛艇选手。Olivia本人是网红,在YouTube上拥有200万粉丝,在Instagram上也有近100万粉丝,已经出了自己品牌的化妆品。这个一个几乎一直在网上直播真人秀的网红,在申请时声称自己在赛艇方面得奖无数却从未晒过自己的训练照,这个谎难道不是一戳就通吗?去了南加大以后,万一校队喊她训练,画面会不会太尴尬?其实她就讲讲自己怎么经营社交平台,也是非常有说服力的申请文书啊。

此外,给学校捐个百把两百万美元,送不怎么出众的孩子进常春藤盟校的,也是不在话下,这其中的代表人物是现任总统的女婿库什纳。不过,私立院校并没有花纳税人的钱,本质上是营利机构,对于招生有充分自主权,几百万换一个学位似乎并不过份,只要学校不把事情做得太露骨,砸了自己的招牌就行。

这个故事告诉我们几件事:

- 精英人士对于名校的迷恋不亚于其他任何人,这说明在当今社会,好大学仍然被普遍视为通往好前程的万能车票,哪怕是已经日进斗金的网红也不例外;

- 美国高校招生官总是报怨中国的留学中介造假,中国考生SAT成绩造假,没想到美国部分人的造假水平更加拙劣(不过我们也不能跟人们的道德下限看齐);

- 谎言总有被戳破的一天,造假面对的是联邦重罪指控;

- 绝大多数的普通人,还是给孩子定一个切实、可以触及的目标比较好,哪怕那意味着许多年一家人的共同努力。

是的,正常情况下,为了进排名较好的学校,美国孩子也要老老实实学习,补课,奋斗,要说高中四年的辛劳,并不比中国孩子准备高考付出的要少。

家长学历高,娃更要补课

先给个全景图,北美(包括美国和加拿大)是全球最大的私人补习市场,据锡安市场研究(Zion Market Research)于2019年1月发布的研报,2017年,北美私人补习市场占全球32%。在北美,市场份额最大的是美国,在美国,增长最快的门类是高中补习。看到这个数字就懂了,高考的指挥棒在美国同样起作用。

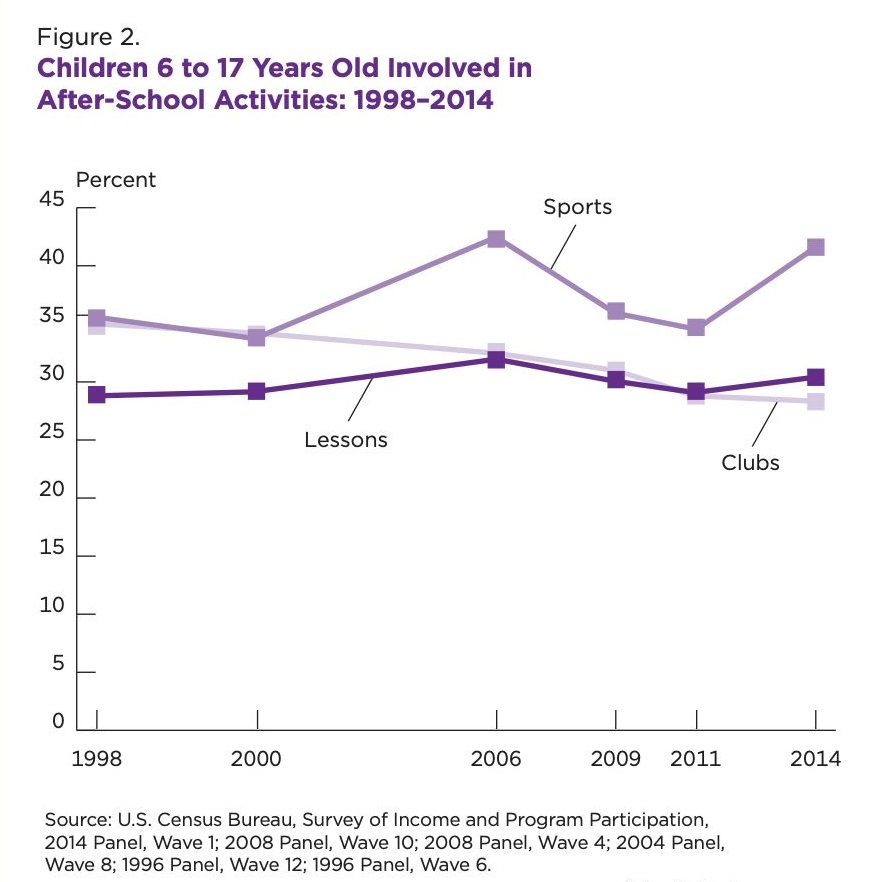

根据美国统计局在2011年对美国学龄儿童和青少年所做的统计,学生们在课外主要从事三项活动:运动、俱乐部和补习班。孩子家长教育程度越高,参加这三种课程活动的孩子比例也越高,比如拥有硕士以上学位的家长,子女从事运动的比例为50%左右、参加俱乐部的比例在40%上下,而上各类课程的比例为48%左右,这或许与家长经济条件较好、更为重视子女各方面的教育发展、对子女有较高期待有关。

自2008年经济衰退以来,虽然其他行业在苦苦挣扎,但补习辅导行业增长了50%以上。如今,美国的补习服务市场已经高达70亿美元的规模,出现了近50家特许连锁辅导公司,其中最大的公司来自日本,那就是著名的公文(Kumon)数学和阅读辅导中心,旗下拥有约1400家连锁机构。同样的趋势不仅出现在美国,也出现在世界各地的富裕国家或新贵城市。“再穷不能穷教育”,国内好些商场眼看着开不下去,一个个早教班、英语班、舞蹈班、武术班进驻以后,立马重新火起来了,周末商场里净是上课-遛娃-吃饭一条龙的小家庭。在美国我也见到过不少类似的辅导班聚合体:一个广场分布着几种不同类型的补习班,娃上完这个去那个,家长等娃的时候可以自己在旁边的瑜伽教室或者美甲店里泡着。为什么中产以上家庭如此舍得在教育上下血本?根本原因是白领和蓝领之间的收入差距在扩大。在20世纪70年代,无论是否有大学学位,人们的收入差距都不大。因此这是“宽容养育”的黄金时代,也有人称之为散养时代。孩子们可以得到很大的自由,家长也觉得花18年时间一直唠叨孩子在经济上效益不大,反而有可能多年后成为“父母皆祸害”小组的题材。

前几年耶鲁华人教授蔡美儿的《虎妈战歌》出版后曾引起舆论哗然,她家老二蔡思聪就说,在她读中学时常常和妈妈吵架,毕竟一个15岁的孩子如果有的选,肯定宁愿和朋友们出去玩,而不是呆在家里学习或者练琴。

然而,从20世纪80年代开始,西方国家不平等现象急剧增加。大学毕业生平均薪资比高中毕业生高出约70%——而1980年的差距仅为30%左右。相比之下,获得大学文凭的难度并没有降低,1980年至2005年间,大学毕业生的相对供给量平均每年仅增长2%。这就意味着把孩子送进大学,是一件虽然艰难但值得的投资,尽管这可能意味着十几年的辛苦。

与20世纪70年代相比,美国父母现在每周陪伴孩子的时间增加了约12小时。荷兰、西班牙、加拿大和英国的家长也出现了类似趋势。多子女家庭里,光是处理孩子上这个班那个班的接送,就成了一项需要精细化管理的作业:一三五爸爸负责送男孩去踢足球,妈妈负责送女孩去游泳,二四六还有数学、编程、芭蕾、国际象棋、童子军各种活动。

玄而又玄的大学招生

由于美国大学对于录取政策和流程并不十分透明,对于招生官的好恶,流传着许多都市传说。2017年,一位达特茅斯学院(这所学校也是常春藤盟校之一)的招生官在《纽约时报》上发表文章,讲述了她曾经录取过一名学生的经历。这个学生来自新英格兰州一所公立学校,这个学生成绩很好,有来自老师和辅导员的支持信,有一系列令人印象深刻的课外活动。这位招生官说:

即使有这些资格,他也许仍然不会脱颖而出。但是一封推荐信引起了我的注意。这是来自学校的监护人。

推荐信通常是多余的,我们定期收到前总统、名人和奥运会运动员的来信。但他们通常无法向我们提供关于学生是谁、他能为我们的社群做出些什么的信息。

这封信不同。它来自这所学校的清洁工。

这位清洁工写道,这个年轻人是学校里唯一知道每个清洁工和校工姓名的人。他每天记的关掉空教室里的灯光,每天早上感谢走廊巡视人员,即使没有人在看,他也会收拾干净同学留下的烂摊子。他写道,这名学生对学校里的每个人都非常尊重,无论对于地位高低、受欢迎程度如何。

在我超过15年的招生生涯里,我收到了3万份申请,从未见过来自学校清洁工的推荐。它让我们窥见了学生真实的生活。这个学生获得了招生委员会的一致投票通过,得以录取。

这就是美国大学录取中的“玄学”。照我看,孩子的成绩和课外活动是录取的基础,而这封出其不易的推荐信则是录取环节中的创意之所在。无论如何,想要进好大学得德智体美劳全面发展,这都是需要有良好的家庭培养计划作为支撑的。

不夸张的说,大量中产家庭在孩子们出生的那一刻起,就开始花钱为他们进入精英大学铺路:音乐课、运动器材、海外旅行(大学招生官已经见惯了这些孩子在简历中提到了帮助非洲人民盖房子的经历)、私立学校或顶校公立学校的学区房、标准化考试的家教辅导。

家长和孩子们对常春藤盟校和其他精英学校的追求,导致补习风愈演愈烈。在2017年,这些学校的新生平均SAT成绩为1484分,ACT成绩为33分(满分36分)。问题是,SAT和ACT这类标准化测试本应衡量学生能力,但它现在越来越多地与父母收入紧密联系起来,更催生了每小时收费最高可达1000美元的备考私教产业。

一些名校毕业生发现做补习老师的时薪甚至高出了在知名跨国投行、律所和咨询公司的起薪,比如高盛近年来初级金融分析师的起薪约为每年8.5万美元,时薪50美元,而在纽约Inspirica之类补习公司,导师入行起薪为50-70美元,而且很快有望升至225-500美元。

学生们还需要有过硬的平时成绩,据《美国新闻和世界报道》的数据显示,常春藤盟校中大约93%的新生都是高中全年级的前10%。当部分孩子满足于拿一张高中文凭时,也有许多高中生要学习大学先修课程以获得更多学分和绩点分。越是位于大都会地区的好学校(纽约、华盛顿特区、达拉斯、西雅图、洛杉矶、硅谷),学生的压力就越大。

“我们所承受的压力是完全不正常的”

纽约史岱文森高中

纽约一所精英高中、史岱文森高中的一位毕业生迈克·刘曾发表博文,讲述自己的四年高中生活:

这四年是一轮接一轮的分数、论文、答卷和考试。史岱文森培养了一种对成就的崇拜,那些适应不了的人要么不再关心分数,要么干脆放弃。在那个时候,我们不可能意识到,我们所承受的压力是完全不正常的。分数计算到小数点后第二位。累积的家庭作业时间远远超出了可控的范围,而常春藤联盟的录取名额让人觉得,考试但凡有一点点闪失,就会让希望破灭。学生们被滑稽的大书包压着,拖着脚步在大厅里走来走去,似乎眼看着就要被压垮了。

在硅谷的两所精英公立高中——甘恩高中和帕洛奥图高中,10年来的自杀率是全美中学平均水平的4-5倍。在这里,似乎每个“完美”的学生都要参加体育或交响乐团训练,组织社团活动,为每门功课温习至少半小时,所以这些孩子给人的感觉是他们似乎永远不用睡觉:在凌晨1点做完作业刷社交媒体散散心时,他们的好友们都仍然在线。代价是严重缺觉,滥用咖啡因片提神,滥用违禁药品。

90年代末,在耶鲁大学精神病学系任副教授的桑妮娅·卢萨(Suniya Luthar)开始专门研究“富庶阶层”学生的压力和精神问题。她的数据来自家庭年收入中位数超过20万的公立学校,以及学费近3万美元一年的私立学校。

她的研究显示,中上产阶层青少年群体酗酒吸毒比例高于贫穷子弟,并远高于美国的全国水平;他们被确诊患有抑郁症或焦虑症、出现不当行为的机率,是美国平均值的2-3倍。他们的压力源主要来自于两方面:一是凡事均要得优的压力;二是父母与其情感联系淡漠,似乎只会在子女表现优异时才会表现出温情的一面。

高中的压力甚至开始向初中甚至小学下行,这其中以纽约最为突出,包括史岱文森、布朗克斯技术高中在内的8所特殊高中每年举行相当严苛的招生考试,录取比例低至1:100,比起国内的中考难度有过之而无不及,因此虽然考试是在8年级(初三)进行,但许多考生从六年级就开始针对其考试接受辅导。

这还没完。其他一些纽约优秀高中为了加强考核难度,加设了一个条件:要在五年级的标准化考试中获得高分。此外,曼哈顿的一些初中,如纽约市立大学亨特学院附属中学也对四年级的成绩提出很高要求,结果就是:孩子们在读三年级起已经开始为应试做准备。值得庆幸的是,美国小升初、初升高需要考试的只有纽约一市,其他地区通常采取就近入学。

在美国推娃愈演愈烈的过程中,很多人直指亚裔家长都是“虎爸虎妈”,对孩子设定了不切实际的期望。确实,美国众多知名高中、数理化学术活动队伍已经被亚洲人的面孔所统治,可是,在硅谷两所高中的自杀高发期,大部分自杀者并非亚裔。

虽然一些亚裔孩子确实面临着来自家长的巨大压力,但考分至上、名校第一的价值观并非亚裔独有。期待家庭阶层永远向上流动、只熟悉学历和名校这一条上升路径,于是将压力传递到下一代,这或许就是美国、英国或任何国家中产阶层的宿命。

来自网络

最新发布

© 2026. All Rights Reserved. 沪ICP备2023009024号-1