从前我对“哲学”二字的了解仅限于“学究们高深莫测的晦涩学说”。它缺乏实用性,只去研究诸如“人生的意义”“宇宙的意义”那些永远不会得到答案的假大空问题,充其量就是天才们之间的智力游戏。在人们口中,它似乎也成为了一个边缘学科:内容晦涩,毫无意义,当专业学了没有就业前景。我也对哲学中的有趣命题曾经产生过好奇,但也从没有将它纳入自己将要学习的内容中。

而在常熟UWC Foundation Programme的一年,校园里发生的一系列对话和探讨使我意识到看待既有问题所需要的多元视角及理性思考的重要性。去年十一月十日,淘宝双十一狂欢的前一天,是师生们共同呼吁设立的校园“Buy Nothing Day”(无购物日)。哲学老师Max一次引人入胜的演讲使“消费主义”一词进入我们的视野:在我们兴奋地剁手买买买时,有没有想过自己是否其实被消费的物欲满足感支配?甚至当我们将生活中的人际关系和幸福当作商品般对待,我们能否尝试改变现状,转而追求其它形式的“快乐”、“满足”,比如刻苦奋斗的幸福、关爱帮助他人的幸福?我惊讶于可以从如此奇妙而创新的角度反思自己和所处群体的日常消费行为。

而后,在一次全球问题论坛(GIF)中,来自德国的学长Bastian深入浅出地讲解了民族主义和爱国主义的异同,并联系到了对二战时期纳粹德国的反思上。我渐渐对这些带有“主义”的字眼、看似高深的词汇有了粗浅的认识,也慢慢感觉他们在我的生活中并没有那么遥不可及。这些不足一小时的小论坛固然无法使我透彻理解这些意义庞大的抽象概念,却也给了我一个起点以尝试客观地审视日常生活。

第二年开学,我便带着期待和不安在选课表中填上了“哲学”。在“人之天性”、“人格”、“心灵”这一系列听来玄幻的话题之中,我和同学们得以跟随着课本中的思想家们探索“何为人”这一最基本而富人文思考的问题。讨论中一个个思想实验,诸如“僵尸问题”、“图灵测试”都极富趣味,但也能揭示对于至关重要的“人权”问题的思考。课堂的自主权给我们创造了自由表达和交流想法的氛围,将讨论推进至更深层次。课堂上少有争执,且大家都是以友好的心态进行着讨论,只为互相启发、追求真理。哲学老师Jelena也在温暖鼓励我们的同时在讨论中充当着引导者和调节者的角色,提出问题,避免争吵,确保每个人都可以自由地表达自己的想法。

课纲中的哲学学说大多以古希腊和西方哲学为主,充满了严谨的分析和逻辑推导的西哲意味;而在讨论中,来自不同背景的我们则可以从各自的文化视角提供多样化的见解。

油画中表现的西方哲学理想主义与现实主义的冲突

脱开课本,通过各自准备的PPT和介绍,我们也在Jenela老师安排的“环球哲学”里走了一遭:从苏联索尔仁尼琴对战争和宗教的批判性思考到孟加拉古时哲人Lalon Shah对生命真谛的咏唱,又从非洲富有归宿感和互助精神的乌班图哲学到极具反叛抗争精神的拉美哲学。

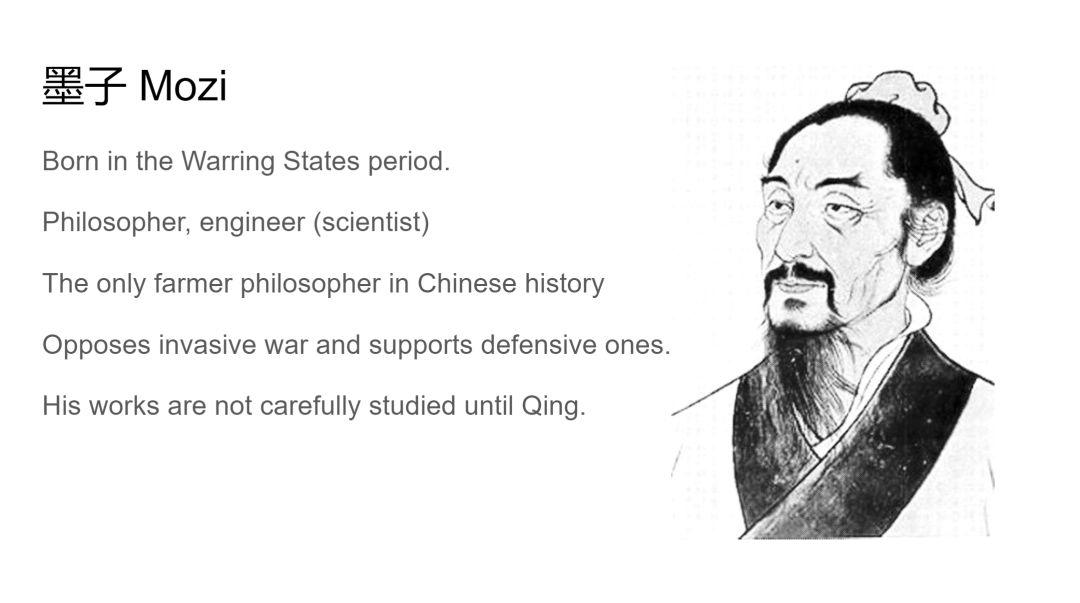

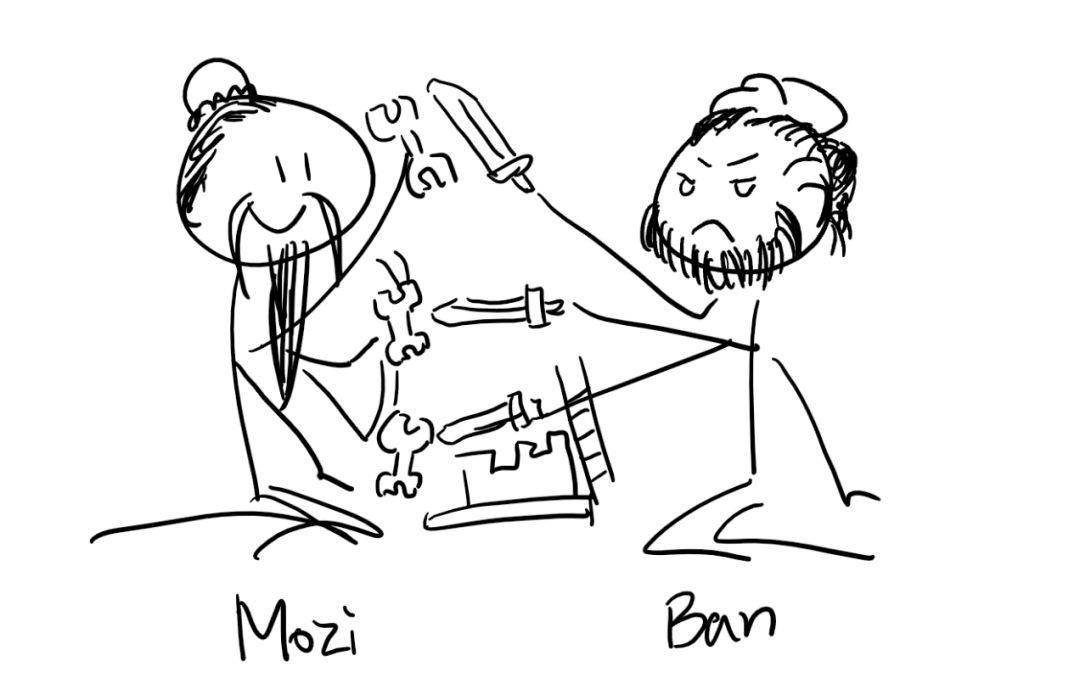

哲学思想大可带上全然不同的文化色彩,而世界哲学的思考方式其实也不止英语世界的严肃推理。这一轮交流里,我和另一位中国同学邓之聿也得到了给大家分享中国哲学的机会,分别从哲学史宏观角度和墨家学说概要的微观角度介绍了古老的东方思想。大家专注地听着,时而将我们讲到的学说与不同文化语境下的相似观点进行比对。在不同的文化的思想宝库中巧合地寻找到相同的基本关注点是十分奇妙的。在这段时间里,我感受最强烈的便是哲学所赋予的思想自由:不浮于表象,不受限地探寻我们所好奇的事物。沉下心对这些事物进行思考的时候,它们便不再晦涩,变得浅显而清晰,开始拥有现实意义。

做Presentation时的一张PPT

我在介绍体现“非攻”思想的《墨子·公输》一文时用到的插图

今年1月,我参加了世界哲学奥林匹克(IPO)中国选拔赛。参赛者来自中国各地,甚至有来自其他国家的UWC学生。我们都不约而同地找到了这个并不出名的赛事,在没有清晰公开报名渠道的情况下,找组委会邮件联系,才有了比赛当天一屋子坐在一起赶论文的人。等结果的时候,我和周围的同学闲聊,而我们之中有来自国际学校的、国际部的、普通高中的,或是为了喜欢或是为了证明自己来到这里。这一天结束后,我们之中有的人会回去等大学录取通知 (Offer),有的人继续备战高考,生活都会回归正轨。但在这短暂的一天认识到与自己志趣相投的人们也是令人庆幸的。

我意识到,UWC 这个某种意义上的Bubble中的“自由”可能只是个例,而多数时候,“学习喜欢的东西”这件事是带着阻力的:晚自习时因“浪费时间”被老师收走的课外书、学科鄙视链、父母的担心、周围人的不解……现实所带来的压力不可忽视。

我常感到,学哲学通常是伴随着理想世界和现实世界的冲突的。学习的事物存在于理论世界里,似与现实世界毫无关联。个人层面上,或多或少受到长久以来功利的价值观影响,这种只靠理想情怀、乍看缺乏实用价值的专业和职业并不受青睐;社会层面上,在经济、科技急需发展的今天,人文领域因无法对现实生活带来直接和显而易见的影响,因而也并不受重视,这也在教育领域有所反映。但是越是伴随经济的发展,我们越需要清醒地认识当下、认识自身,懂得如何面对科技飞速进步带来的社会改变不致迷失自我。哲学乃至人文和社会科学能给我们开启另一扇探索世界和自身的窗口,其作用无可替代,需要在我们的世界中占有更大的一席之地。

假如今天来参赛的不是仅三四十人而是更多,比赛会场又会是怎样一番景象?国内哲学学术活动的参与度想来也不会像历届寥寥数人那么惨淡了吧?学习哲学使我能对自己的生活开始更独立而自由地思考,我也希望更多的人能在自己的生活中看到这种可能。在夜深人静时停下脚步,放飞思绪。如果人们更加接受哲学、更多地参与其中,这便是个很美好的情景。我更希望人们开始消解“文科无用”的刻板印象,认识到其重要性。虽然这些想法都不切实际,但我们需要这样的幻想。改变群体的观念很难,但我希望自己能成为推动改变的一份子。