最近这几天,大家的目光都聚焦在美国的一系列“作妖”操作上。

先是关税问题上朝令夕改,我们甚至强烈怀疑一向数学不好的懂王是不是真的知道自己爆出来的百分数是什么意义。

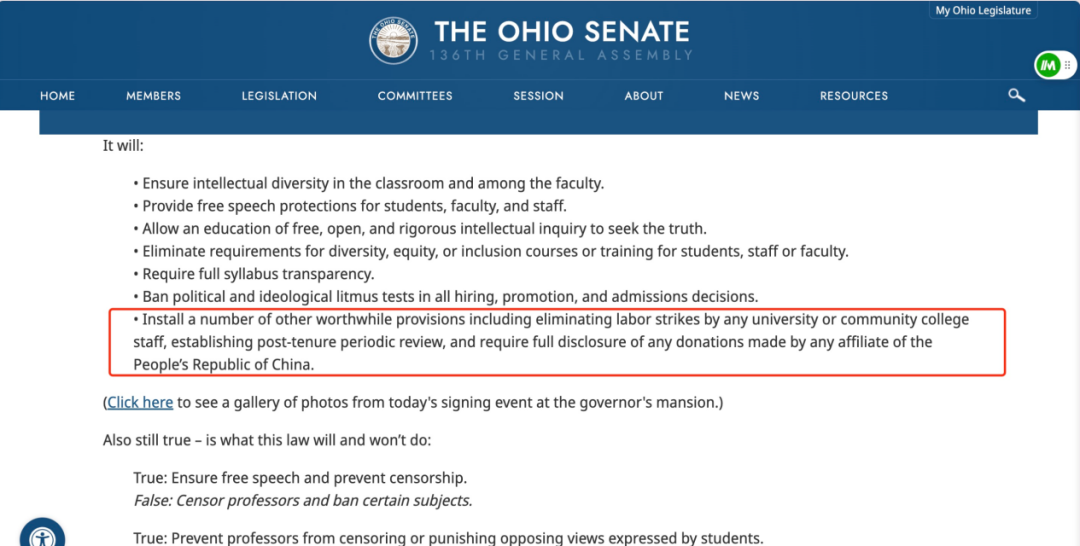

然后就是俄州州长MikeDeWine签署的参议院法案1号,明确所有州立高等教育机构不得接受任何来自中国的捐赠。限制州立高校与来自中国机构学术合作。我国教育部马上发布了留学预警。

前不久藤校放榜刚刚让我们看到了回暖的征兆,如今这一通操作瞬间又搞得人心慌慌。

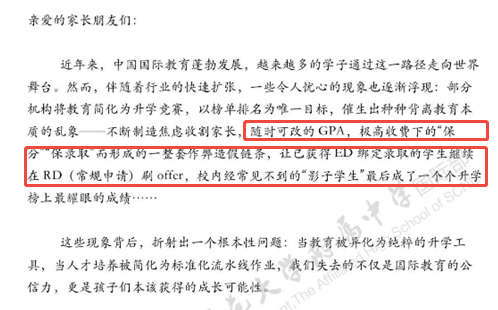

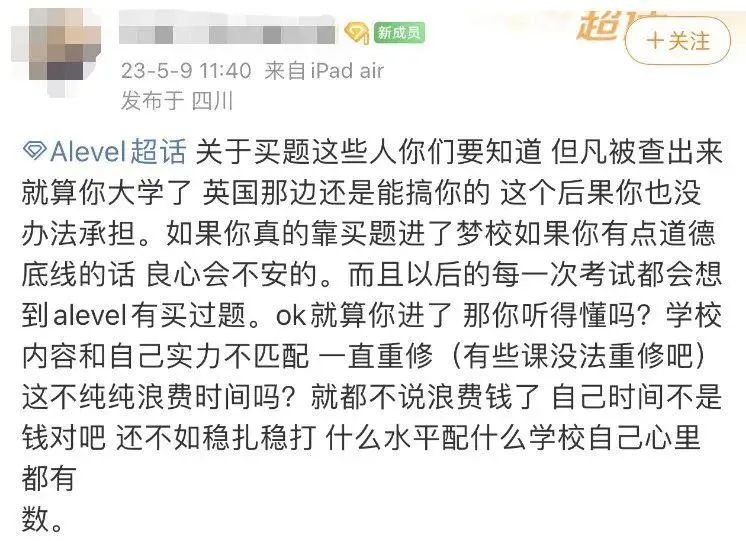

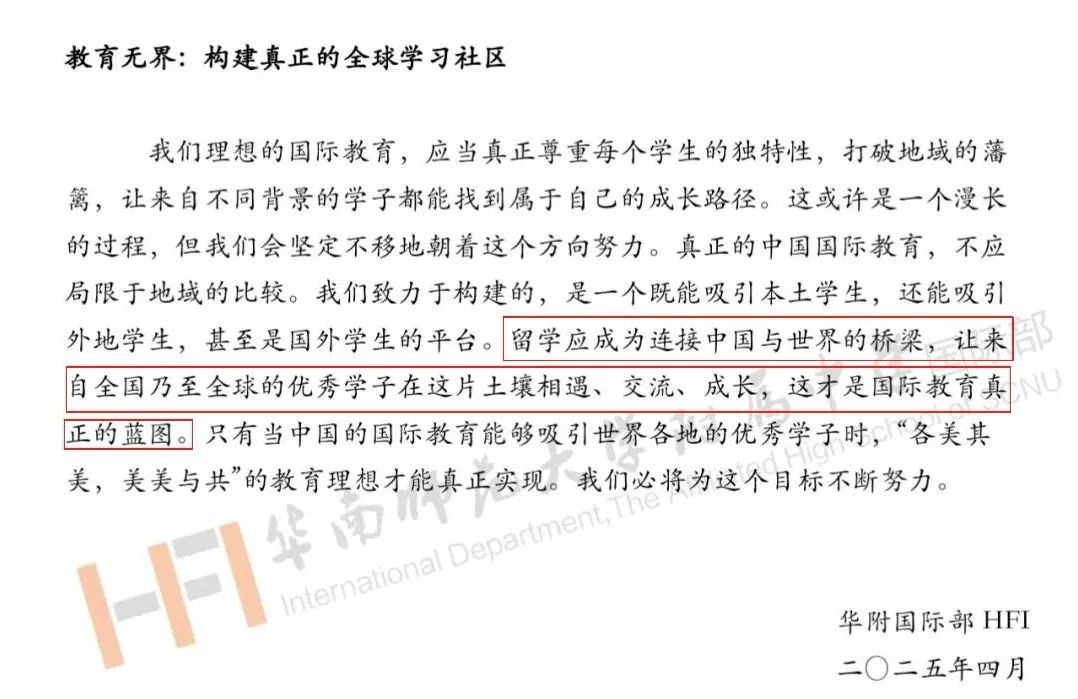

有句话叫“攘外必先安内”,比美国“作妖”更可怕的,是最近华南师范大学附属中学国际部在遭受了一些无端质疑之后,发表了一篇公开信,一瞬间引爆了整个国际教育行业。

改GPA、保分保录、影子学生、二刷offer这些已经逐渐变成国内国际教育行业“潜规则”的名词,统统被华附摆在了台面上批判。可以说,华附这次的发声不但是一个自证清白的有力反击,更是把整个国际教育的遮羞布彻底揭开了。

可以说从80年代初国际教育开始逐渐兴起,到如今全国超过700多所国际学校,40年的发展到了今天,却出现了严重的异化和倒退。国际教育圈需要这样的发声,也必须有人来捅破这层窗户纸,正本清源。

这种异化的情况有多严重,让我们先从前不久的一起事件说起。

01、诚信体系崩塌

没有赢家的竞争何时休

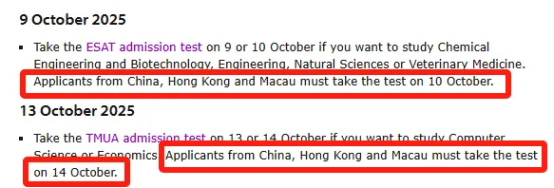

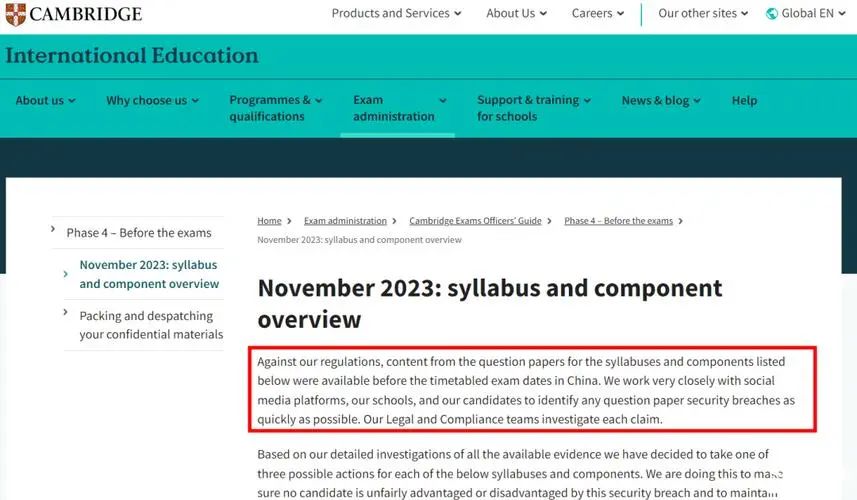

前不久,剑桥大学宣布从2025年起,中国大陆、香港、澳门地区的考生将无法参加 TMUA(数学入学测试)和 ESAT(工程与科学能力测试)的首日考试,只能参加第二天的考试。

剑桥大学做出这项决定的根源,就是这两年中国学生的成绩“好过头”了。数据显示,2023年爱德思(Edexcel)A-Level数学的海外A*率为21.7%,但中国区部分考点的A*率甚至高达60%以上。

是因为“中国学生数学好”吗?

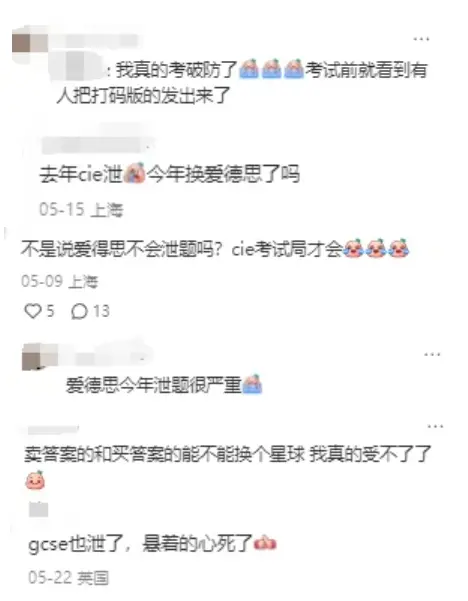

并不是,而是因为一个很不光彩的词——泄题。

所以,剑桥官方的这一举动,不仅是从道义上维护公平,更是减少自己的不必要麻烦,因为一系列调查、换试卷、重新计分等程序实在费时费力。

如果只是一两个个案,剑桥是不可能做出如此制度上的调整的,也就是说这已经是一个影响大局的地区性问题了。而泄题,还只是冰山一角,再来看华附的这封信,可以说把整个国内留学的遮羞布彻底揭开。如果除了泄题、买题这些个人行为之外,连学校、机构这些教育工作者们都开始开始改成绩、刷数据,那么无疑说明整个诚信体系正在崩塌。

“中国学生成绩不可信”,

一旦这种标签被贴上,要撕下来不仅很难,而且很痛。

作为很多国际竞赛的官方授权考点,翰林一直坚持合规、合法地承办比赛,也一直严格遵守组委会的要求,比如,每一次考完,我们都会遵守比赛静默期的规定,不对具体考试内容做分析,有人不解:

“考都考完了,别人都是第一时间做分析,你不做人都被别的机构抢走了。”

学术诚信,一直被我们视为必须坚守的底线,因为我们深知,丧失底线的竞争没有赢家。

留学行业不只是在国内范围“过家家”,而是要融入国际大环境里,华附的信中特别提到“构建真正的全球学习社区”,但前提是遵守国际公认的规则,胆敢破坏规则,必然会被世界踢出局。

我们不希望学生们把宝贵的精力分散到抢考位、订机酒,无法发挥自己真正的实力!

我们不希望看到孩子们为了梦想奋斗了数年,拿到成绩后还要担惊受怕,祈祷成绩不被取消!

我们不希望从翰林走出去的优秀学生,被别人无端质疑,甚至在未来的大学里被排挤、孤立!

2015年,北大钱理群教授发表过一篇文章,里面提出了一个词——精致的利己主义者。这里的精致:指有很高的智商,很高的教养,所做的一切都合理合法无可挑剔。当时在国内的国际教育圈也引起了热议,认为国际教育不能只是培养“精致的利己主义者”。可为什么10年过去了,反而连“精致”都做不到了呢?

02、内卷时代

学术能力≠学术竞争力

在华附的公开信中,有一句话我们深感认同:

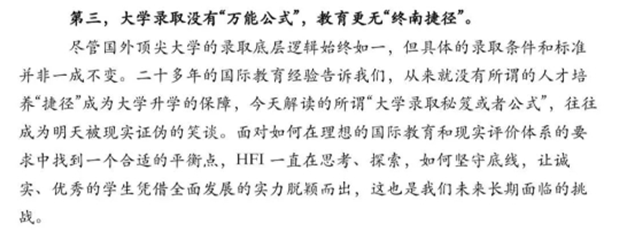

大学录取没有“万能公式”,教育更无“终南捷径”。

翰林从2017年成立,见证了这几年中国学生申请的趋势变化,从简单的比拼学科竞赛成绩到强调一致性和人文关怀,可以说这一路走来,升学和教育还是高度融合的。

然而这两年,随着竞争更加激烈,升学已经逐渐演变成纯粹的内卷,并且与教育开始脱离,过分的学术内耗、同质化严重,其实和大家过分追求“万能公式”有关。

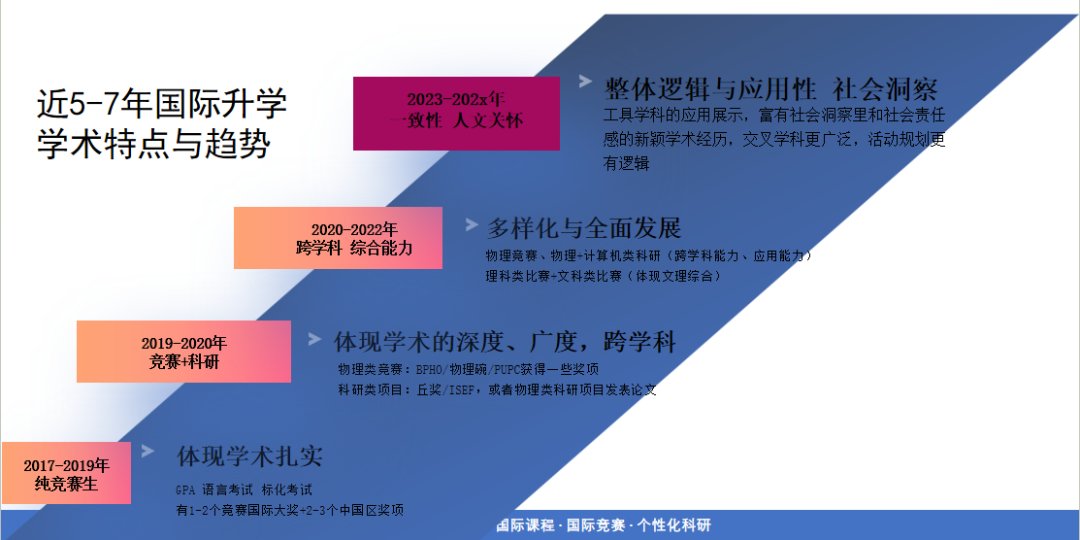

拿前不久刚刚公布题目的John Locke写作比赛为例,2020年这项比赛的投稿人数仅为2740人,到了2023年暴涨到19104人,2024年更是达到了34823人。从一个“小众比赛”变成了一个“标配”。

很多人觉得,别人有的我没有就亏了,所以不管是不是有用,先堆上去再说。要“堆”的奖项、活动越来越多,大部分学生根本没法“达标”,因此只能铤而走险走捷径。

“套公式”的背后,暴露出当下留学行业追求低风险、追求快速出结果的心态,更体现出一个普遍的误区:

学术能力≠学术竞争力。

学术能力是学术竞争力的基础,因此我们现在常听到的“托福标配110+”、“人均5门AP”、“AMC必考”等等,这些都是当前衡量学术能力的重要工具,它们代表着学生当前积累的实力水平,确实是需要的,但不是越多越好,更确切的说,公式越“万能”,越体现不出竞争力。

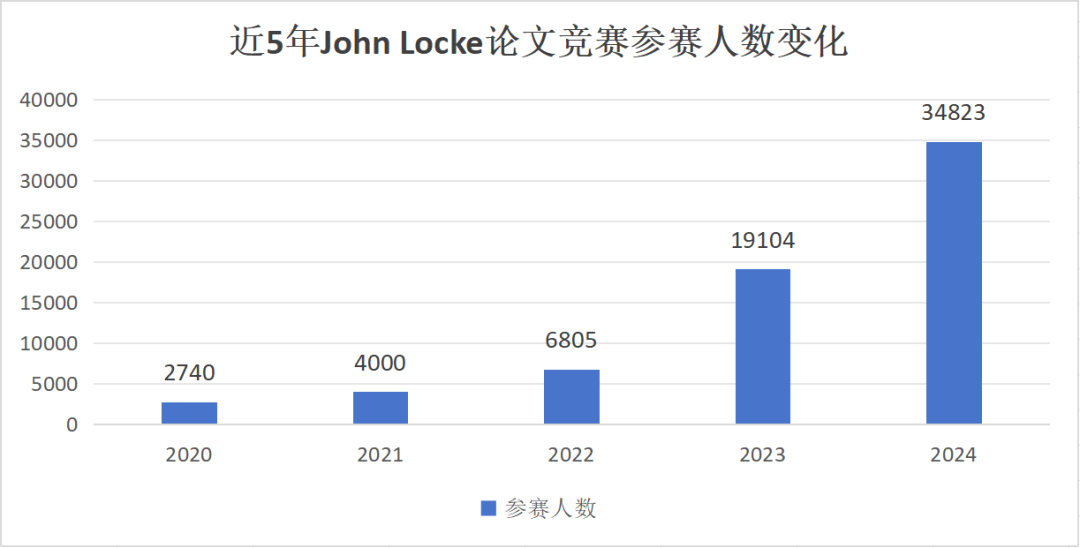

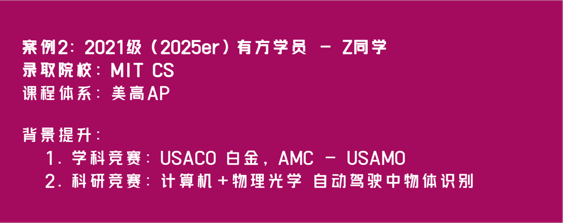

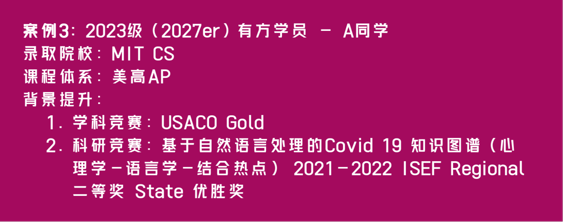

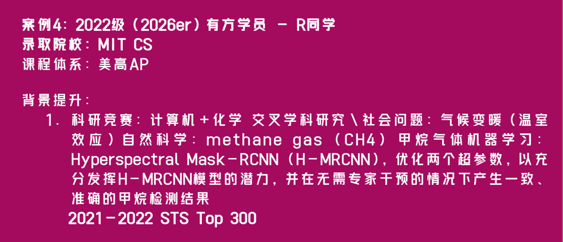

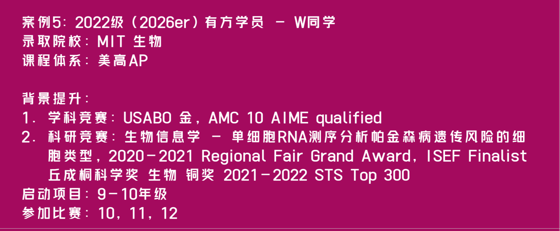

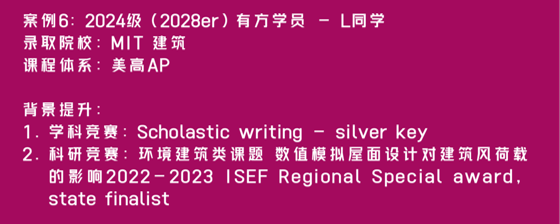

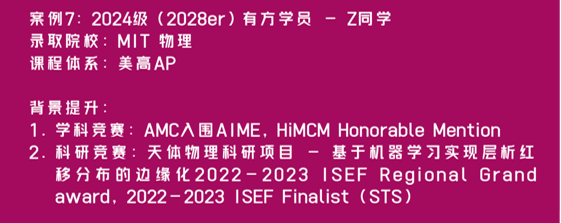

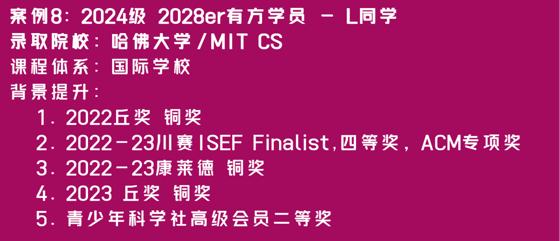

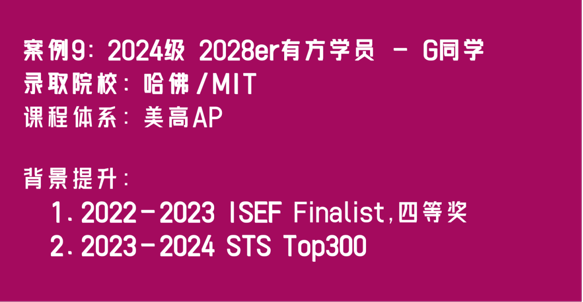

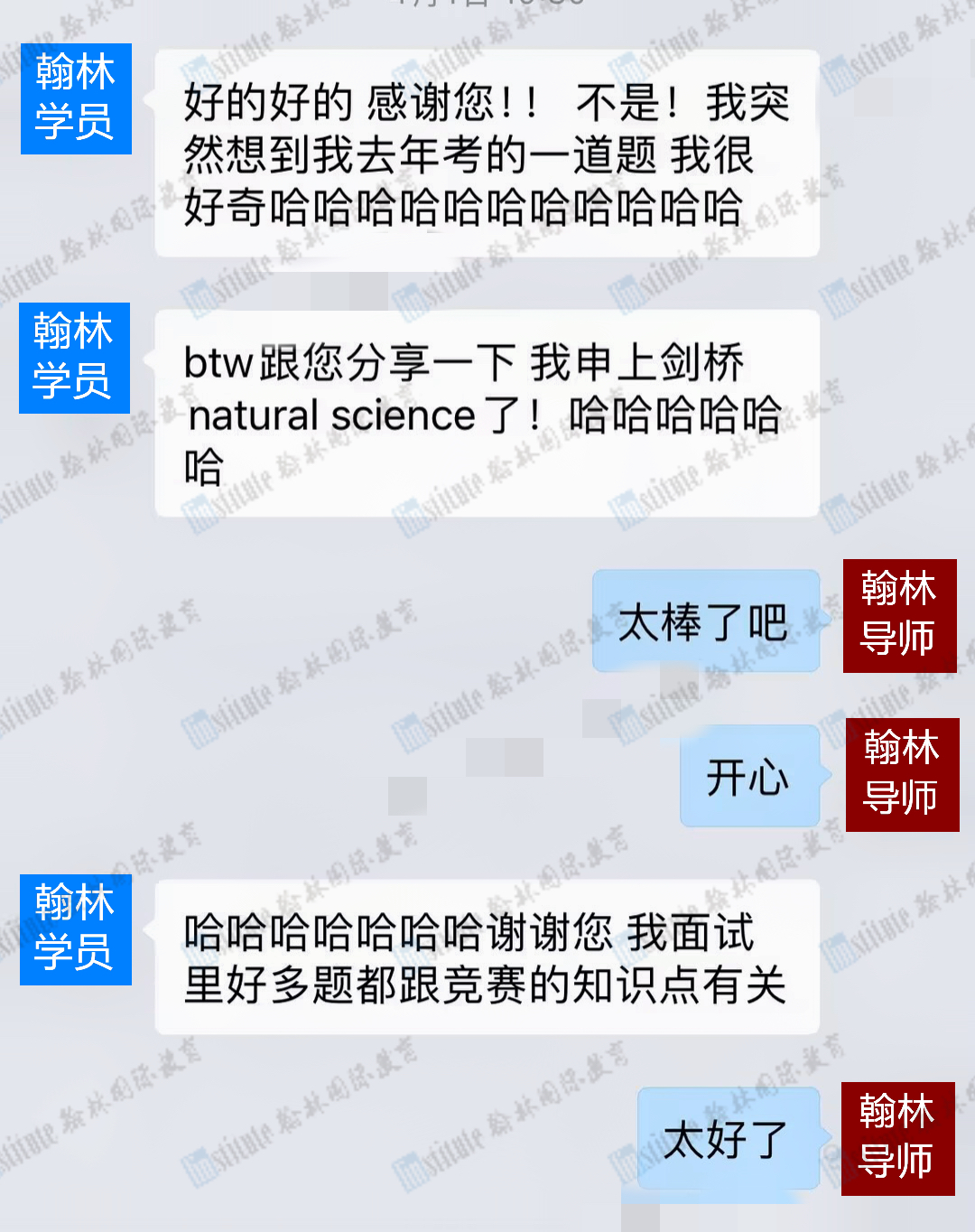

翰林每年有超过6000+的优秀学员案例,其中不乏藤校、牛剑的offer holder,他们中的一部分人确实天赋过人,但更多人其实并不是纯靠天赋打动招生官的,而是通过漂亮的“组合拳”取胜,这里分享几个案例:

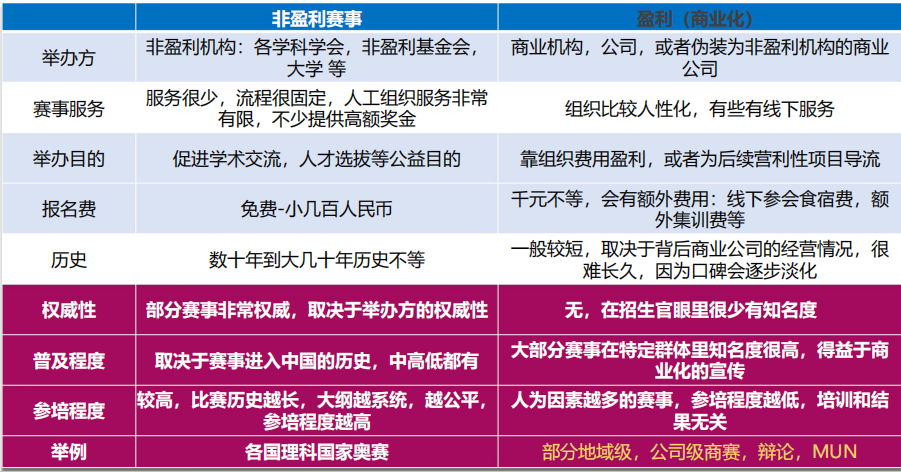

首先我们可以看到,这些学生的履历上,并没有太多所谓的小众项目,翰林也从来不鼓励学生为了“弯道超车”去参加一些以盈利为目的的比赛。

其次,竞赛肯定要有,但不是越多越好,而是和自己的申请方向匹配即可,这些高认可度的比赛,哪怕只是一两个,甚至同质化也没有问题,因为你要告诉招生官的是你当前的“实力”,让他知道你已经具备了从事这个方向研究的知识水平。

最后,几乎每个学生都配有一个科研项目,这不是同质化,恰恰是为了追求个性化。这些学生每个人的课题方向都是不同的,但又是和自己的申请方向一致的,并且科研可以很好地和学科竞赛做配合来更加体现一致性:

1、科研体现的是过程

科研项目和竞赛的逻辑不同,重要的不是“有没有”,而是“怎么做”。

一个科研项目少则几个月,动辄一两年,有的家长觉得效率不高,其实他们不知道,招生官要看的就是这个过程,完整的过程才有更多的细节,才能体现你和别人不一样的经历和感悟。这也是为什么翰林不做“洗澡蟹”式科研的原因。

2、科研能预测学生未来发展

欧美大学招生不只是看当下,更需要预测你来学校后是否有能适应大学的学习节奏和研究方式,利用好大学资源取得比中学时代更高的成就。

而做科研的过程就是提前体验大学研究方式的过程,因此能完成一个完整的项目并获奖,招生官更能预测你来大学后的情况,从而判断你是不是“潜力股”。

所以,翰林对每一个学生,都不是简单地列一张清单,然后按照清单的内容排课。而是需要深入挖掘学生特点和需求,再针对性地做一份方案,目的是为了在保持个性化和完整度的前提下,尽量让孩子少走弯路,避免不必要的内卷。

很多人把“背景提升”挂在嘴边,但背提的目的是什么?

其实是为了提高学术竞争力,为了体现出学生个体间的差异。背提不是单纯地用项目把文书填满,更不是无底线地走捷径,让学生把宝贵的时间和精力浪费在一些所谓的“新赛道”上。

背提应该成为升学目标与教育目标的一个结合点,而不应该成为加剧内卷,异化竞争的导火索。

03、教育与升学

本是同根生相煎何太急

黎巴嫩诗人纪伯伦曾经写过:

“我们已经走得太远,以至忘记了为什么出发”。

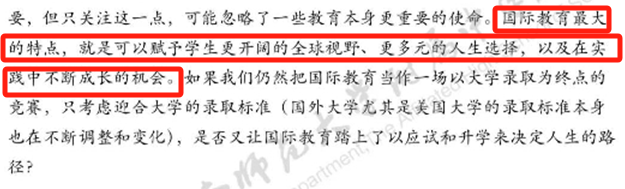

华附的这封公开信,正是在提醒我们不要忘记,当初为什么选择走国际教育。

可以看到,尽管这么多年过去了,但我们离信中所说的“多元选择”,其实还有不小的差距。近几年的录取结果看,选择的范围似乎并没有很宽,“学好数理化走遍天下都不怕”也已经逐渐变成了一些人的信条。

甚至在消费降级和国际形势错综复杂的当下,很多人开始质疑:既然就是“洋高考”,为什么不选择性价比更高、更安全的体制内教育呢?

所以,国际教育这个行业,其实到了一个非常关键的十字路口,是继续迎难而上还是走回老路,是一个值得整个行业思考的问题,包括学校、机构、家庭。

8年间,翰林一直在思考自己在这个行业里的定位,我们一直认为:

如果说学校的任务,是遵循全人教育的原则和规律,为学生打好坚实的基础,让学生全面成长的同时,保证学生整体竞争力的下限;那么作为校外机构,我们要做的就是以个性化为原则,强化学生的优势,拉高学生竞争力的上限。

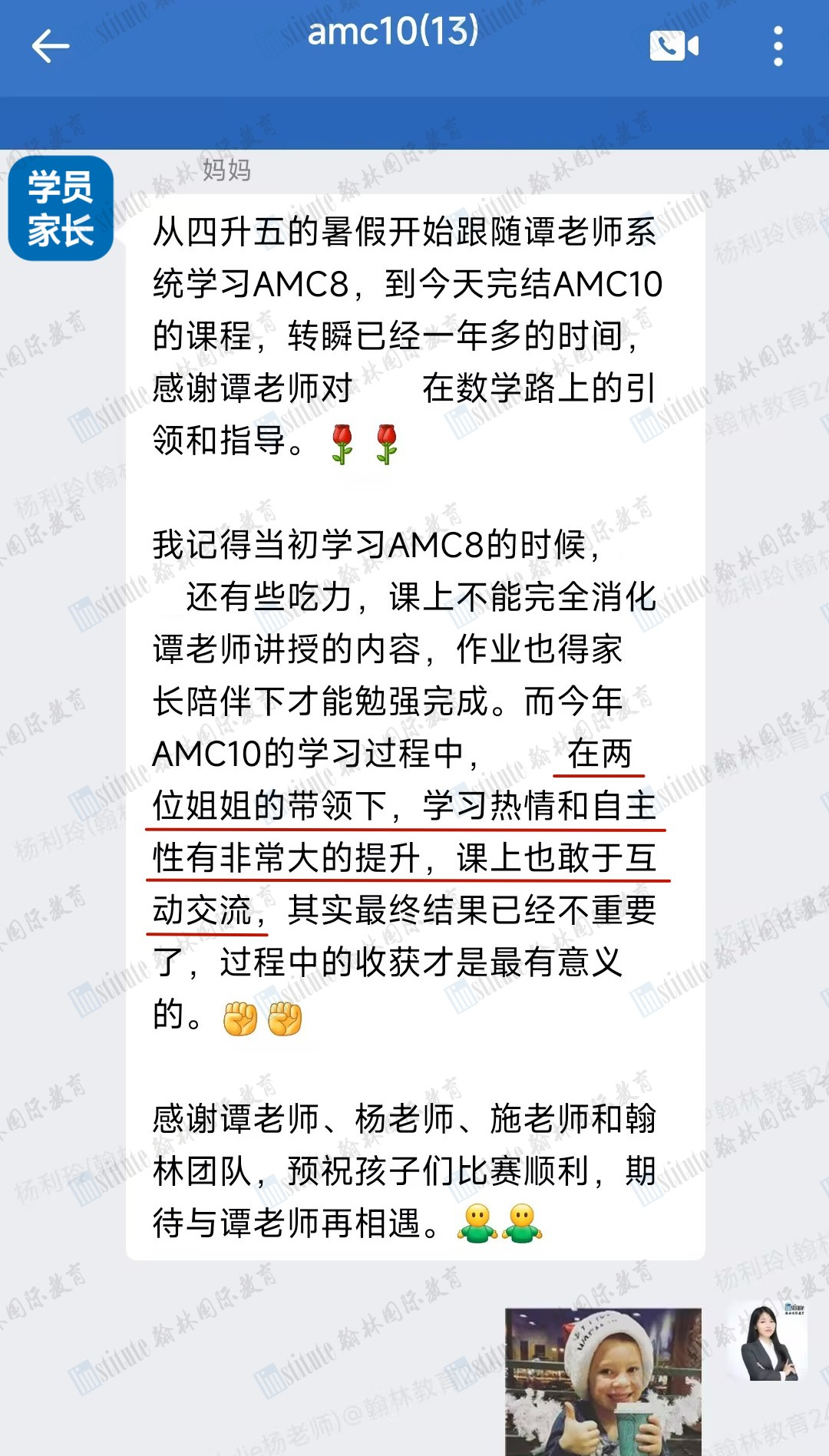

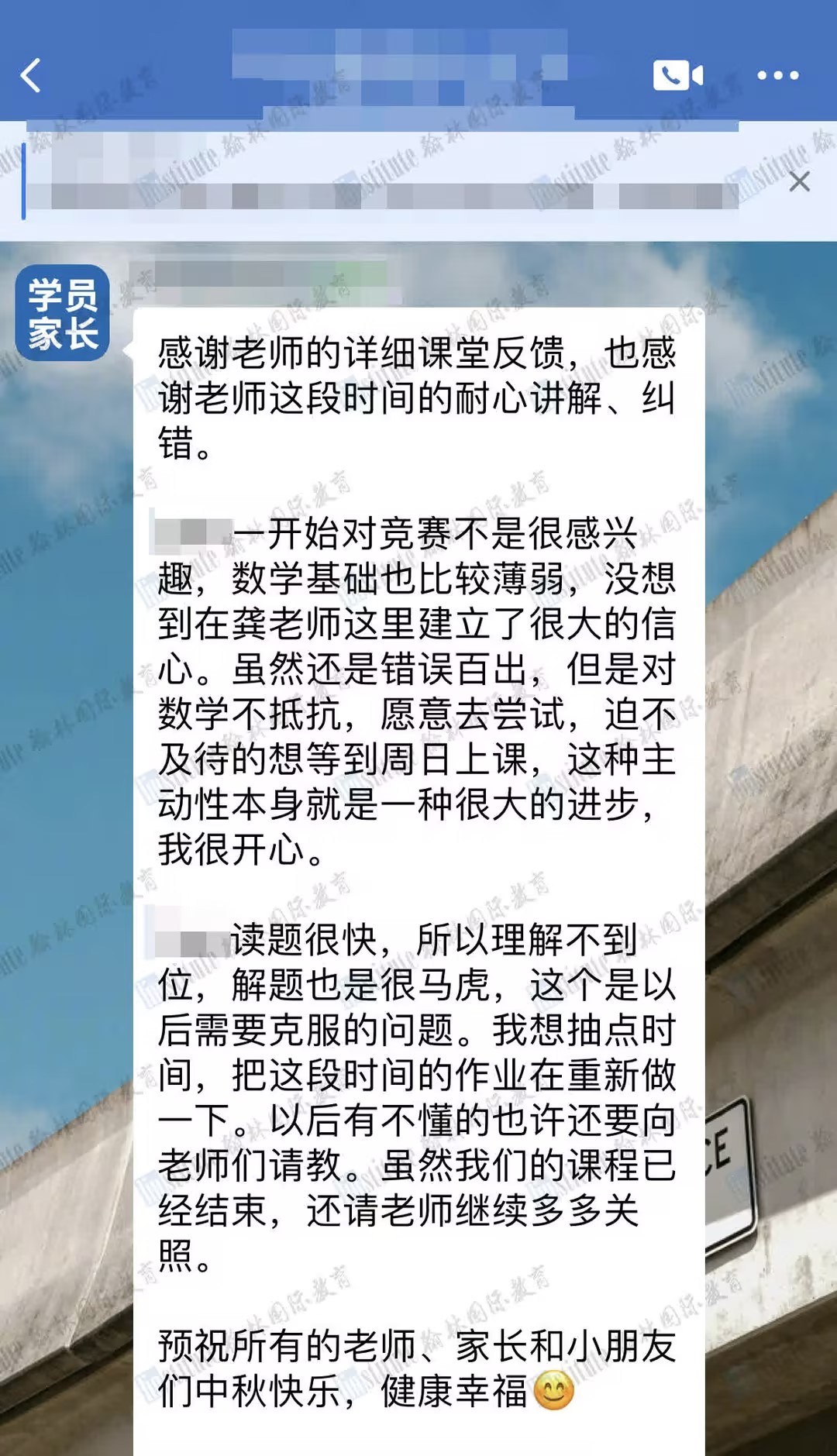

校外培训,不只是传统意义上的“补课”,而是让学生打开视野的一种途径。而最让我们有成就感的,除了每年放榜季看到的一份份录取offer、家长发来的一条条报喜消息;更是在平时和孩子们的授课交流中,家长和孩子们给予我们的正反馈。

- 有进了牛剑的孩子说,是因为上了某某老师的课,整个思维方式都变了,突然间感觉其他学科也瞬间通透了;

- 有拿到宾大offer的孩子说,曾经固执地以为只要项目好就能拿奖,做完整个科研后才发现如何去宣传自己的项目也很重要。

- 更有小学的家长欣喜地说,看到了孩子思维能力的变化,原来上课都是老师问他回答,现在慢慢他和老师有来有回了。

......

和学校不同,作为校外机构,我们深知家长把孩子交给我们,是有明确交付预期和升学目标的,这也是我们服务的基础。但并不妨碍我们在过程中实践我们的教育理想,每一个在翰林授课的老师,都足以胜任大公司的高薪岗位,之所以选择来做老师,还是怀有对教育的热情和坚持:

有老师遇到优秀的学生犹如遇到知己,开玩笑说:“这样的孩子免费我都愿意教他”;有老师发现孩子状态不好,宁可停下来花半节课的时间为孩子打开心结,课后和家长做深入沟通。

教育和升学,本就是密不可分、互为表里的,如同一个人行走,左右脚一样重要,强行剥离无异于用一只脚走路,不但走得慢更有跌倒的风险。

我们为华附的勇敢发声喝彩,翰林辅导的学生中也有不少来自华附的优秀学生,正是学校帮助这些学生打下了扎实的基础,才让他们在校外拓展中能有更高的上限。也希望能有更多优秀的学校、机构能不忘初心,共同努力让国际教育大环境变得更好,让中国学生走出国门后能自信地站在世界舞台施展自己的才华。

扫码一对一咨询

国际竞赛/学术科研

长按识别二维码,一对一咨询