- 翰林提供学术活动、国际课程、科研项目一站式留学背景提升服务!

- 400 888 0080

中国孩子考入哈佛和耶鲁等名校退学率却高达25%的原因让人深思

有这样一群孩子,年龄大约在6-18岁左右,小小年纪就一个人背井离乡在陌生的国度求学,外媒将这些他们称为“降落伞”孩子。

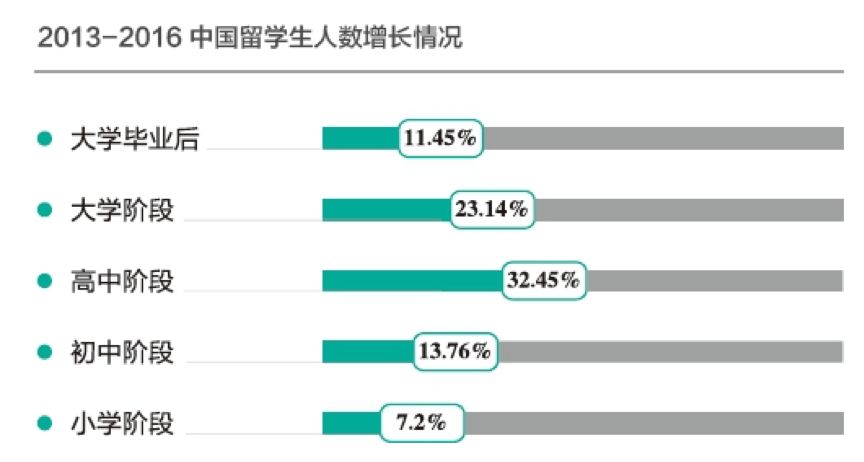

就像前两年特别火的那部电视剧《小别离》演的那样,这些孩子的父母也绝不是清一色的大富大贵,很多是中产家庭。这些家长,无一不希望孩子在接受完美的中国基础教育后,能以此为跳板,升入美国更高级的学府进行深造。然而,他们并没有意识到孩子的自我管理能力,尤其是英文能力是否已经准备好,能够应对异国他乡繁重的学业生活。从大数据来看,近五年,中国一二线城市的中产家庭越来越热衷送孩子去海外留学。2017年中国海外留学生总人数升至60多万,本科生及以下留学生的增长速度超过了研究生,留学生低龄化的趋势越来越明显。

数据来源:新华网

上海的Lisa,年初刚送她五年级的儿子去英国去参加一个考试,为了申请英国的几所知名的公学做准备,伊顿等知名的贵族学校十岁就需要开始排队了。为了这个目标,从小学一年级开始,Lisa的儿子已经开始冲刺。

北京的林宁,正在安排读高一女儿参加托福和SAT的辅导,开始申请美国大学的征途。她女儿每周需要去参加花样击剑的训练,还要确保学校的功课不要拉下,获得一个好的GPA。一家人就像打仗一样,以美国大学申请为目标而运转。

中国教育在线出品的《2016中国出国留学发展趋势报告》也指出,随着留学低龄化的趋势越来越明显,小留学生群体产生的问题也日益增多,而其中最突出普遍的问题就是学术表现较差。《报告》称,“2014年,在美被劝退的中国学生中60%是因为成绩不好。”

中国孩子到英语国家留学,难过语言关!

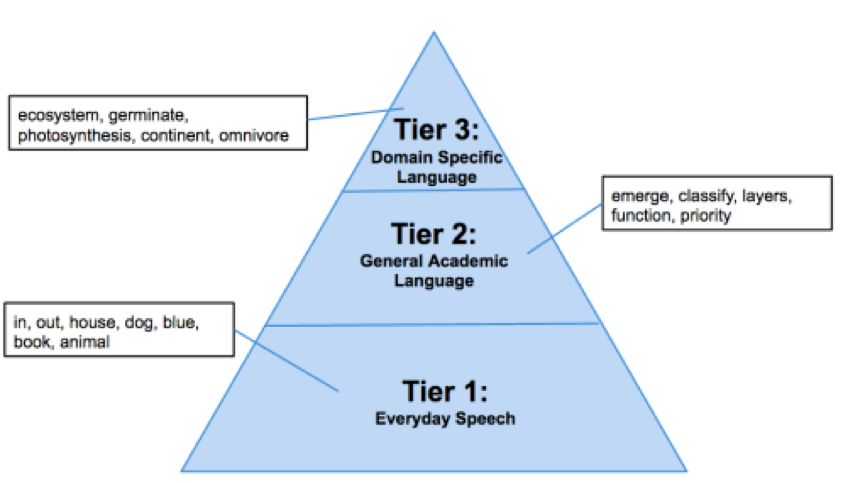

语言关包含两个方面:一是社交英文能力,二是学术英文能力。

小到在学校食堂点餐,在校园里跟其他同学打招呼,在宿舍跟舍友交流,大到在外问路,这些用来跟人打交道的口头和书面的非正式英文就是社交英文。

通常来说,中国孩子需要一到三年的时间才能达到母语为英语的同龄人的社交语言水平。但如果出国前孩子就在国际学校、双语学校、课外英文机构学习过,家里请过外教或是刷过很长时间的美剧,也可以在较短的时间内跟上当地的同学。

但学术英文能力却不一样,它需要孩子至少在出国前提前五年以上就开始做准备了。

其实,学术英语和社交英语并非两种不同的语言,而是在两种不同语境下使用的语言。社交英文一般用在非正式的场合的沟通,而学术英文主要用在课堂及未来的职场上。

学术英语比社交英语要求更高、更复杂。然而,学术英语能力却是学生在英美学校取得成功所必备的语言能力。它主要是指达到英语语言艺术、数学、科学、社会研究、历史等学科学习要求必备的英文读写能力、解决问题的能力和批判思维能力。

美国《纽约时报》曾刊登过的一篇为《中国难题》的特稿,指出有5%的中国本科学生在大一课程开始前,就已从语言课中被劝退。2009年杜克大学共招收了14位中国大陆本科学生,在2010开学第一天只有8位如期出现,其余6位学生因为成绩无法达到学校要求,被学校劝退。

特稿提到了中国学生在海外求学的几个致命问题:

1、刷出高分就一定是真学霸?并不是哦

《纽约时报》说:“中国学生学习以考试为中心,高中生会花费大量时间准备高考。因此,大部分学生花上几个月的时间苦读英语也是常有的事儿。”

托福110+,SAT 2300+,考这么高分的学生并不意味着Ta拥有跟分数等同的学术英文能力,只能说我们中国孩子更擅长考试,但并没有花足够的时间去提升更重要的学术英文能力。

2、学术英语能力,想要 get 不容易

《纽约时报》说:“中国学生英语水平有限。虽然他们优秀、努力,但还是无法和同年级的美国同学处于同一水平。”

是否具备流利的学术英文能力是孩子能否出国的一个基础。从小学二年级开始,英美的学生已经开始系统地学习常用的学术词汇,以区别于幼儿园到小一常用的口语词汇,为学业上的成功做准备。从小学四年级开始,他们已经从学习阅读过渡到了通过阅读去学习新知,从故事、诗歌等创意写作过渡到了说明文、议论文、研究报告等学术文章的写作。

其实,中国家庭和学校在英文学习上投入了大量金钱和时间,但方法不对,效果很差,且过分强调死记硬背。在学英文的过程中,花费了太多的时间背单词,学习语法规则,背范文,最应该提升的英文读写能力、解决问题的能力和批判性思维却被忽略了。

美国爱荷华州立大学招生部助理柏崔西·帕克曾说,她见过很多中国学生自豪地炫耀自己记住了上万个单词,背下考试机经(历年流传下来的考题和答案)和考试的答题技巧,这帮助他们能在考试中猜对答案。

但他们忘了,即使背过上万个单词也是没有用的,很多学生根本不理解这些词汇,更不要说如何活用这些词汇了。在美国的中学和大学,学生必须熟练掌握并使用学术语言,参与课堂上积极而又有意义的讨论,完成大量非虚构类作品和学术文献的阅读,写研究报告和Essay,这些才是学业成功的关键。

一位刚从美国读完本科回来的90后这样告诉我。

“刚到美国大学读书的时候,我从来没有在凌晨三点前睡过觉。读不完的书,写不完的Essay。每周啃四五百页书是常态,因为在国内缺乏系统的阅读训练,英文阅读速度太慢,每天生不如死,严重失眠。

学术词汇太缺乏,上课教授讲的90%听不懂。课堂讨论时,脑袋经常一片空白,听不懂同学讲什么,也不知道该说什么。有过很长时间的抑郁,担心自己毕不了业。”

从澳洲回来的Joy谈到留学时最大的挑战是写Essay。

“因为我本身爱读书,所以看懂英文教材和学习资料基本没有问题。但不得不说,由于国外中文读物少,每天看的都是英文书和报纸,对英文读物的喜爱是从那时培养起来的(在兴趣范围内的读物)。在国内,图省事的话,谁会去看英文书呢?但是写Essay就没那么容易了,出过国的都知道,写Essay是绝大多数留学生的死穴,正如考雅思托福的writing task2,怎么努力都提不了几分。

写作是听说读写四项技能里最难的,也是最考察语言融会贯通能力的。写Essay的时候要查阅很多文献,首先考察的是快速阅读和抓重点的能力,其次你不能东拼西凑的抄,抄袭在国外大学中被看作“重罪”,且特别容易被发现。另外,当你肚子里有料时,还要用自然生动有逻辑的书面语言呈现出清晰的观点,否则即便你有再好的想法,写不明白也是白搭。说句实话,中文写作都不是件容易的事,何况是用外语写作。

最后,我想说,外国老师虽然基本都是nice的,但是他们也不傻,有一次我为了凑字数写了一篇废话成堆的Essay,结果就是不及格。坦白说,受虐完了是收获,谁说受虐不是好事呢?晚受虐不如早受虐,学英语这件事,丢脸要趁早!”

3、课堂表现:“哑口无言”和“壁上观”?

《纽约时报》说:“在亚洲的很多学校里,设置大量课堂讨论是相当反常的。皮埃尔教授认为,同理,如果把一群美国学生放在中国学校的课堂上,他们将会变成一群合不拢嘴的话匣子。”

中国学生较难融入国外课堂的另外一大原因是缺乏批判性思维。批判性思维是指基于客观事实,洞察、分析和评估问题的能力。在国内课堂上,中国学生长期以来即使有观点,也不敢表达,更不敢质疑和挑战老师的权威。在国外课堂上,中国留学生要么“哑口无言”,要么作璧上观,很难有自己批判性的观点,更别说提出创新性或者解决问题的方法。

2010年,牛津大学校长安德鲁·汉密尔顿教授在中外大学校长论坛上曾一针见血地指出:“跨学科知识的广度、批判性思维是中国学生缺乏的。靠死记硬背获取专业知识的做法,只不过是毫无意义地给学生脑子中装了一件物品。真正具有价值的是在千变万化的世界中,学生必须有自己的思考框架,能够不断适应变化的环境以及找到解决问题的方案。”

2013年,美国驻华大使骆家辉在长沙市某重点中学演讲时对中学生说:“美国学生的自我思考能力和批判性思维是中国学生应该学习的,因为一个人思考和解决问题的能力要比一个人的记忆能力重要得多。”

留学没那么简单,现在开始不算晚

中国家长真的不要低估留学这件事的难度。如果孩子学术英文能力不行,脱离实际把他送到一个高竞争力的海外中学或大学,很有可能会事与愿违。

美国常青藤盟校曾公布一组数据,进入哈佛大学、耶鲁大学、康奈尔大学等14所名牌大学的中国留学生,退学率为25%。他们的共同特点,都是曾经的高分考生。还有很多已经在美国私立寄宿高中读书的学生,因为无法胜任学业被学校遣返回国,这些学生也都是高分生。

规划孩子留学之路最好的方式是不要把金钱和时间只是投入在临门一脚:帮孩子刷标化考试分数和找一个好的中介上,而应该至少提前5到7年进行系统性的准备。从小学一年级开始加强孩子的学术英文能力,让孩子的英文读写、批判性思维和解决问题的能力与欧美的同龄孩子接近甚至持平。

比如:美国6年级学生文学艺术课可能会要求学生做一个关于Trojan War Porject(特洛伊战争项目)。学生们需要花费几周甚至更久的时间来完成project。这对于中国孩子来说难度更大。而知慧学术英文的专题式精读与写作课程,则会通过以下三个部分来完成此类项目的学习。

Part 1:需要孩子们做一个时间轴timeline(如下图),在此之前孩子们需要花费6个周的时间观看相关纪录片进行背景调研。

【学习目的】:是通过大量的阅读和收集文献资料,帮助孩子运用批判性思维,找到论点和论据。

Part 2:需要12周,把前期的调研结果作为脚本进行改编。

【学习目的】:脚本写作,锻炼学术写作能力,孩子会学习到写作的 4个步骤和3种文学体裁,同时进行语法和写作技巧的训练。也需要制作海报作为成果展示,在家长面前做演讲presentation,进而锻炼公众演讲能力。

Part 3: 同样需要12周,制作视频或音频,根据完成的脚本拍成纪录片。

【学习目的】:将个人的学习发现和想法呈现出来。

学生会通过团队合作完成项目,在这个过程中,学生的基础学术能力(研究、整合信息、组织整理),认知能力(思辨、分析问题、解决问题等)和学习方式(提问、讨论、实验等)都能得到锻炼。

来自阅读第一

在线登记

最新发布

翰林课程体验,退费流程快速投诉邮箱: yuxi@linstitute.net 沪ICP备2023009024号-1